央广网眉山10月30日消息(记者王颖 见习记者唐诗敏)近日,2025年“四川环保世纪行”宣传活动走进眉山市洪雅县,聚焦大熊猫国家公园眉山片区的生态保护与建设成果。此次活动深入探访了眉山片区及瓦屋山大熊猫国家公园博物馆,展现了当地在生态保护中的法治保障、科技赋能与生态修复实践。

瓦屋山大熊猫国家公园界碑(央广网记者 王颖摄)

在瓦屋山镇金花桥社区,编号为“SC0001”的大型界碑成为眉山片区生态保护的标志性象征。自2019年设立以来,超100万访客在此打卡,它不仅是地理标识,更成为传播生态保护理念的重要窗口。紧邻的瓦屋山大熊猫博物馆,作为四川省首家穿透式自然借景大熊猫博物馆,以独特的展陈方式和多媒体技术,讲述大熊猫及生态故事,促进了文旅融合发展。

生态保护不仅是理念,更体现在当地居民生活的改善上。金花桥社区依托《四川省大熊猫国家公园管理条例》,积极探索生态与经济融合发展的路径。眉山管理分局通过培育生态旅游新业态和推动传统产业转型升级,已发展约40家“大熊猫国家公园友好人家”和“友好农家乐”,帮助农户转型为旅游从业者。同时,通过“公司+旅游协会+社区”模式,当地特色农产品实现价值提升,生态产业的经济效益日益显著。

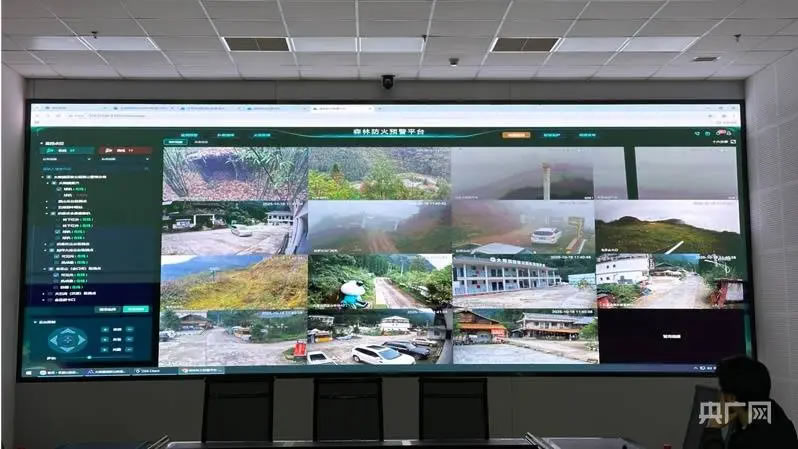

生态保护智慧监测(央广网记者 王颖摄)

在生态修复方面,眉山片区取得了显著成效。曾经的小水电站和矿业权区域,如今已被新栽植的冷杉、云杉等树种覆盖,焕发出新的生机。通过“向上争取+地方配套+公益参与”的资金投入机制,眉山片区在“十四五”期间完成近2万亩的生态修复,种植树木近120万株,有效恢复了受损生态系统,为野生动物提供了理想栖息地。同时,53座小水电站和21家矿业权企业的清理退出,从源头上减少了生态破坏。

科技在眉山片区的生态保护中发挥了关键作用。智慧监测中心通过长航时固定翼无人机、红外相机、气象监测站等设备,实现对园区生态数据的实时监测。瓦屋山区域智慧林草天空地一体化监测系统自2022年8月运行以来,多次捕捉到大熊猫、林麝、小熊猫等国家重点保护野生动物的活动影像,为生物多样性保护提供了重要数据支持。

此次“四川环保世纪行”眉山站的采访,展现了当地在大熊猫国家公园建设中,通过法治、科技与社区参与,实现生态保护与经济发展双赢的实践。眉山片区正成为生态保护与可持续发展的生动范例,为全国生态建设提供了宝贵经验。