承德避暑山庄,又名“承德离宫”或“热河行宫”,位于河北省承德市双桥区山庄东路6号。承德避暑山庄清康熙四十二年(1703年)开始大规模修建,是中国清朝皇帝为了实现安抚、团结中国边疆少数民族,巩固国家统一的政治目的而修建的一座夏宫。 承德避暑山庄,又名“承德离宫”或“热河行宫”,位于河北省承德市双桥区山庄东路6号。承德避暑山庄清康熙四十二年(1703年)开始大规模修建,是中国清朝皇帝为了实现安抚、团结中国边疆少数民族,巩固国家统一的政治目的而修建的一座夏宫。

承德避暑山庄占地564万平方米,主要分为宫殿区和苑景区(湖泊区、平原区和山峦区)两部分。承德避暑山庄不同于其它的皇家园林,它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然,符合自然而又超越自然”的传统造园思想,按照地形地貌特征进行选址和总体设计,完全借助于自然地势,因山就水,顺其自然。它集中国古代造园艺术和建筑艺术之大成,是具有创造力的杰作。

【历史沿革】

建设背景

清康熙十六年(1677年),康熙皇帝在南方平定了以吴三桂为首的“三藩之乱”以后,便把注意力转向北方。为了保持满族“骑射”的民族传统,训练军队,加强对蒙古地方的管理,巩固边防,维护清朝政权的稳定,于清康熙二十年(1681年)在距京师三百五十公里的翁牛特、敖汉、巴林、克什克腾、喀喇沁等蒙古族游牧的地方建立了木兰围场。

为了解决沿途的吃、住、休息及物资运输等问题,清康熙四十年(1701年)以后,陆续建立了二十多座行宫,热河行宫就是在这种情况下建立的。

由于热河行宫处于北京与木兰围场的中间地带,地势良好,气候宜人,风景优美,又直达清王朝的发祥地——北方,是清皇帝家乡的门户,还可俯视关内,外控蒙古各部,于是将这里作为众行宫之中枢,于清康熙四十二年(1703年)开始大规模修建。

清代营建

避暑山庄的营建,大至分为两个阶段。

第一阶段:从清康熙四十二年(1703年)至清康熙五十二年(1713年),开拓湖区、筑洲岛、修堤岸,随之营建宫殿、亭树和宫墙,使避暑山庄初具规模。康熙皇帝选园中佳景以四字为名题写了“三十六景”。

第二阶段:从清乾隆六年(1741年)至清乾隆十九年(1754年),乾隆皇帝对避暑山庄进行了大规模扩建,增建宫殿和多处精巧的大型园林建筑。乾隆仿其祖父康熙,以三字为名又题了“三十六景”,合称为避暑山庄七十二景。

清康熙二十年(1681年),清政府为加强对蒙古地方的管理,巩固北部边防,在距北京350多公里的蒙古草原建立了木兰围场。每年秋季,皇帝带领王公大臣、八旗军队、乃至后宫妃嫔、皇族子孙等数万人前往木兰围场行围狩猎,以达到训练军队、固边守防之目的。为了解决皇帝沿途的吃、住,在北京至木兰围场之间,相继修建21座行宫,热河行宫——避暑山庄就是其中之一。避暑山庄及周围寺庙自康熙四十二年(1703年)动工兴建,至乾隆五十七年(公元1792年)最后一项工程竣工,经历了康熙、雍正、乾隆三代帝王,历时89年。在英法联军攻打北京时,咸丰皇帝就带着一批大臣逃到了这里。

清康熙五十二年至清乾隆四十五年(1713年至1780年),伴随避暑山庄的修建,周围寺庙也相继建造起来。

清朝的康熙、乾隆皇帝时期,每年大约有半年时间要在承德度过,清前期重要的政治、军事、民族和外交等国家大事,都在这里处理。因此,承德避暑山庄也就成了北京以外的陪都和第二个政治中心。乾隆在这里接见并宴赏过厄鲁特蒙古杜尔伯特台吉三车凌、土尔扈特台吉渥巴锡,以及西藏政教首领六世班禅等重要人物,还在此接见过以特使马戛尔尼为首的第一个英国访华使团。清帝嘉庆、咸丰皆病逝于此。1860年,英法联军进攻北京,清帝咸丰逃到避暑山庄避难,在这座房子里批准了《中俄北京条约》等几个不平等条约。影响中国历史进程的“辛酉政变”亦发端于此。随着清王朝的衰落,避暑山庄日渐败落。

现代保护

2010年8月以来,承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程全面展开。该工程计划用3至5年实施,由中央财政投入专项资金6亿元,用于文物保护修缮和山庄水系治理,并确定了古建筑保护、文物科技保护等多个方面的文化遗产保护项目和3项山庄水环境综合治理项目。这项修缮工程还成立了一个强大的“智囊团”,每一项工程都会在缜密勘测的基础上为之“量身定做”修缮计划。从承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程指挥部工作办公室又传出信息,各项保护工程进展顺利。共有考古勘探、安远庙保护修缮、须弥福寿之庙大红台抢险等13个项目开工建设。其中须弥福寿之庙大红台抢险、避暑山庄清代道路等5项工程已经完成。

【建筑布局】

宫殿区

宫殿区位于山庄南部,占地10.2万平方米。宫室建筑林立,布局严整,是紫禁城的缩影。包括正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫四组建筑。

正宫是宫殿区的主体建筑,包括9进院落,分为“前朝”“后寝”两部分。

澹泊敬诚殿是正宫前朝的主殿,相当于紫禁城的太和殿。清乾隆十九年(1754年)乾隆用采自西南深山的楠木,改建了淡泊敬诚殿。在紫檀须弥宝座的后面,是一扇紫檀木雕的屏风,屏风高3米,宽4米,由5扇组成。上面雕刻了163个栩栩如生的人物,描绘了四季农耕和丝织生产的场景,表达了清帝勤农安天下的思想。在大殿的天花板和隔扇上还雕有万字、五福捧寿的图案。大殿回廊的48根楠木大柱,经烫蜡处理,不施油彩雕镂,既保持了楠木本色,又与山庄青砖灰瓦的建筑风格相协调。

宫殿区是清帝理朝听政、举行大典和寝居之所。建筑风格朴素淡雅,但不失帝王宫殿的庄严。正宫现辟为博物馆,陈列清代遗留下来的宫廷文物。正宫区藏有珍贵文物2万余件。其后的殿堂分别叫“四知书屋”“烟波致爽”“云山胜地”等,是皇帝处理朝政、读书和居住的地方。“烟波致爽”殿是一座五开间平房。

松鹤斋寓意“松鹤延年”,供太后居住,建于乾隆年间;万壑松风是清帝批阅奏章和读书处,是宫殿区与湖区的过渡建筑,造型与颐和园的谐趣园类似;东宫在宫殿区最东面,原为清帝举行庆宴大典的场所,后毁于战火。

苑景区

苑景区又分湖泊区、平原区和山峦区。宫殿区以北为湖泊区。

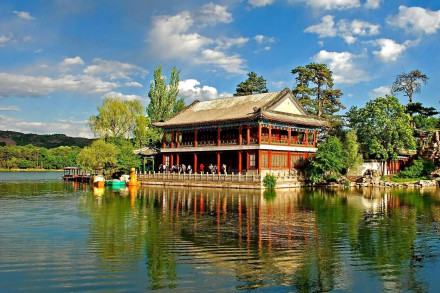

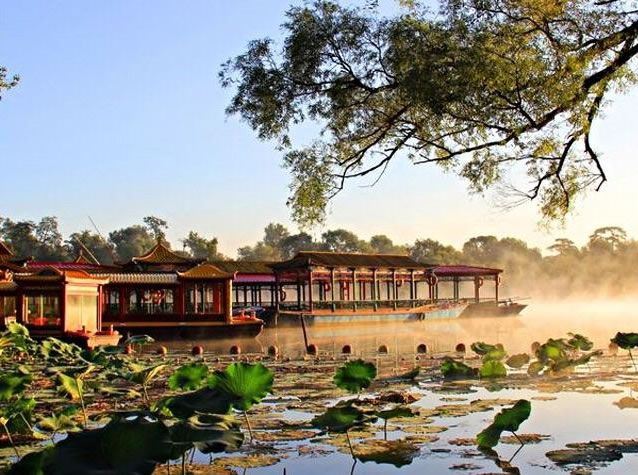

湖泊区:苑景区的精华基本上在湖泊区,康熙曾夸耀说,“天然风景胜西湖”。由于洲岛错落,湖面被长堤和洲岛分割成5个湖,各湖之间又有桥相通,两岸绿树成荫,山庄主要的风景建筑又都散落在湖区的周围,因此显得曲折有致,秀丽多姿。湖泊区位于山庄东南,面积49.6万平方米。有大小湖泊八处,即西湖、澄湖、如意泅、上湖、下湖、银湖、镜湖及半月湖,统称为塞湖。 湖区的风景建筑大多是仿照江南的名胜建造的,如“烟雨楼”,是模仿浙江嘉兴南湖烟雨楼的形状修的。金山岛的布局仿自江苏镇江金山。湖中的两个岛分别有两组建筑,一组叫“如意洲”,一组叫“月色江声”。“如意洲”上有假山、凉亭、殿堂、庙宇、水池等建筑,布局巧妙,是风景区的中心。“月色江声”是由一座精致的四合院和几座亭、堂组成。每当月上东山的夜晚,蛟洁的月光,映照着平静的湖水,山庄内万籁俱寂,只有湖水在轻拍堤岸,发出悦耳的声音,“月色江声”的题名便是由此而来。湖泊区集南方园林之秀和北方园林之雄,将江南园林的景观移植到塞外。区内湖泊总称“塞湖”,总面积57公顷。

平原区:平原区位于山庄北部、湖泊区以东,占地60.7万平方米。平原区主要是一片片草地和树林。其中又分为西部草原和东部林地。草原以试马埭为主体,是皇帝举行赛马活动的场地。林地称万树园,是避暑山庄内重要的政治活动中心之一。当年这里有万树园,园内有不同规格的蒙古包28座。其中最大的一座是御幄蒙古包,直径达7丈2尺,是皇帝的临时宫殿,乾隆经常在此召见少数民族的王公贵族,宗教首领和外国使节。万树园西侧为中国四大皇家藏书名阁之一:文津阁。另外还有永佑寺、春好轩、宿云檐等组建筑点缀在草原、林地之间。

山峦区:位于山庄西北部,面积443.5万平方米。山区占了整个园林面积的五分之四。从西北部高峰到东南部湖沼、平原地带,相对高差180米,形成了群峰环绕、色壑纵横的景,山谷中清泉涌流,密林幽深。高耸的山峰好似天然屏障,阻挡了西北寒风的侵袭,是调节山庄气候的重要因素。当年利用山峰、山崖、山麓、山涧等地形,修建了多处园林、寺庙,共计40余处。

【建筑特色】

造园思想

承德避暑山庄不同于其它的皇家园林,它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然,符合自然而又超越自然”的传统造园思想,按照地形地貌特征进行选址和总体设计,完全借助于自然地势,因山就水,顺其自然。

建筑风格

承德避暑山庄整体布局分区明确,景色丰富,与其它园林相比,有其独特的风格。山庄宫殿区布局严谨,建筑朴素,苑景区自然野趣,宫殿与天然景观和谐地融为一体,达到了回归自然的境界。山庄融南北建筑艺术精华,园内建筑规模不大,殿宇和围墙多采用青砖灰瓦、原木本色,淡雅庄重,简朴适度,与京城的故宫,黄瓦红墙,描金彩绘,堂皇耀目呈明显对照。山庄的建筑既具有南方园林的风格、结构和工程做法,又多沿袭北方常用的手法,成为南北建筑艺术完美结合的典范。

【主要景点】

金山

金山岛建于康熙四十二年(1703),仿镇江金山寺而建。岛上堆砌假山,山上筑殿,面阔五间,康熙帝御题"镜水云岑",循石级而上,抵达"天宇咸畅"。两殿均被收入康熙三十六景。岛上制高点北建有三层木塔,题名"上帝阁",为清帝祭祀真武大帝和玉皇大帝之所。此岛虽由人工堆砌,却宛如天开地造。康熙帝赞其"仰接云霄,俯临碧水,如登妙高峰上"。

热河

热河泉位于山庄湖区东北隅,是山庄湖泊的主要水源。清澈的泉水从地下涌出,流经澄湖、如意泅、上湖、下湖,自银湖南部的五孔闸流出,沿长堤汇入武烈河。热河全长700多米,在一般地图上找不到它有踪迹。它是中国最短的河流。热河发源于避暑山庄诸泉的一条涓涓细流,主要水源来自热河泉。冬季水温为8℃。泉侧有巨石,刻“热河”两字。

丽正门

丽正门,是避暑山庄的正门。“丽正”二字,取自《易经》“日月丽乎天,百谷草木丽乎土。重明以丽乎正,乃化成天下”,意思为“光明正大的门”。门洞上方,镶有用五种文字题写的“丽正门”石质匾额,承载着中华民族四海归心、天下一统的深沉梦想。

烟雨楼

避暑山庄的烟雨楼,仿照浙江嘉兴南湖烟雨楼建造。

烟雨楼作为主园林湖区北面构图的中心,在营造庭院空间的同时,对布局的外向性格外强调,因此也更侧重向外借景。整个园中园以建筑统摄全局,主体建筑烟雨楼与连廊围合的庭院形成主空间,北侧以一段栏杆直凌水面,仰眺万树园之广阔无垠,俯瞰如意湖之碧波浩渺;主空间的东西各连接一组次空间:青阳书屋、四方亭、八方亭三者东面澄湖,向东北可眺望香远益清、热河泉的不尽之意,向东南可赏小金山之高耸,甚至可借园外磬锤峰之景,形成外向性的滨水空间;西侧的对山斋庭院则由院墙围合,相对内聚。

同时,体量惊人的假山耸立于庭院西南,同庭院空间形成阴阳对仗,与对山斋形成高下呼应,又辅以古木交柯,有些烟雨靡靡之感;轻巧的翼亭稳坐山巅,六面开阔,同时借庭院、古松、叠石、湖面、远山之景。

从立面效果看,烟雨楼庭院各立面性格各异,西、南立面有假山、古木、院墙的掩映,颇有些内敛朦胧之意;而东、北立面则让建筑立面直抵水面,气魄非凡。

文津阁

建于乾隆三十九年(1774年)的文津阁,位于承德避暑山庄西北部的南山积雪脚下,千尺雪后和云容水态之南,是仿浙江宁波藏书家范钦“天一阁”的“天一生水,地六成之”的形制营造而成的。它与北京紫禁城内的文渊阁、圆明园的文源阁、沈阳故宫的文溯阁合称内廷四阁,或北四阁,是贮藏《四库全书》的地方。它是避暑山庄的一处园中之园,也是文津岛上最大的一组园中园,更是一座具有典型园林风格的皇家藏书院。

松鹤斋

松鹤斋位于避暑山庄南端,左邻正宫区,后与万壑松风一径之隔,西南面对丽正门,北面通向湖区,是一组对称式宫殿建筑,格局与正宫相似,松鹤斋内古树名木,假山叠石,玲珑棋布,庭院通幽,环境十分优雅。康熙曾在避暑山庄榛子峪为母后修建了“松鹤清樾”颐养天年,乾隆效法祖父也为其母后修建了“松鹤斋”居住,“松鹤”即取“长寿”之意,乾隆有诗云:“常见青松蟠户外,更欣白鹤舞庭前”。

松鹤斋始建于乾隆十四年(1749年),占地总面积约为10000平方米,由七进院落组成,中轴线依次为硬山式门殿五楹,边设掖门,二宫门三间,二宫门北硬山式前殿七楹,乾隆题额“松鹤斋”,后殿七楹,题额“乐寿堂”,为皇太后居住。堂后为十五间照房。照房后院建单檐歇山卷棚顶殿七楹,前后出廊,初名“绥成殿”,乾隆五十七年(1792年)年修葺后,改题“继德堂”,供皇太子顒琰(嘉庆帝)居住。堂后为面阔五楹的两层楼阁,题额“畅远楼”,形制与正宫区“云山胜地”相仿,室内无梯,室外设假山蹬道上楼,最北为垂花门。松鹤斋东跨院两组建筑坐北朝南,南端为南门殿,北端为北门殿,花石子方砖道路连接。

【价值意义】

历史价值

避暑山庄,是中国清朝皇帝为了实现安抚、团结中国边疆少数民族,巩固国家统一的政治目的而修建的一座夏宫。避暑山庄兴建后,清帝每年都有大量时间在此处理军政要事,接见外国使节和边疆少数民族政教首领,使这里成为中国清朝的第二个政治中心。这里发生的一系例重要事件、重要遗迹和重要文物,成为中国多民族统一国家最后形成的历史见证。

宫苑典范

避暑山庄及周围寺庙产生于中国封建社会最后一个盛世——康乾盛世,历经康雍乾三代帝王,历时八十九年,集中全国人力物力建造而成。它是帝王范囿与皇家寺庙建筑经验的结晶。它成为与私园并称的中国两大园林体系中帝王宫范体系中的典范之作。园林建造实现了“宫”与“苑”形式上的结合和“理朝听政”与“游息娱乐”功能上的高度统一。寺庙建筑具有鲜明的政治功用。

建筑艺术

避暑山庄及周围寺庙,是中国现存最大的古代帝王范囿和皇家寺庙群。它集中国古代造园艺术和建筑艺术之大成,是具有创造力的杰作。在造园上,它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然,符合自然而又超越自然”的传统造园思想,总结并创造性地运用了各种造园素材、造园技法,使其成为自然山水园与建筑园林化的杰出代表。在建筑上,它继承、发展、并创造性地运用各种建筑技艺,撷取中国南北名园名寺的精华,仿中有创,表达了“移天缩地在君怀”的建筑主题。在园林与寺庙、单体与组群建筑的具体构建上,避暑山庄及周围寺庙实现了中国古代南北造园和建筑艺术的融合,它囊括了亭台阁寺等中国古代大部分建筑形象。展示了中国古代木架结构建筑的高超技艺,并实现了木架结构与砖石结构、汉式建筑形式与少数民族建筑形式的结合。加之建筑装饰及佛教造像等中国古代最高超技艺的运用,构成了中国古代建筑史上的奇观。

研究价值

避暑山庄及周围寺庙不论是造园还是建筑,它们都不仅仅是素材与技艺的单纯运用,而是把中国古典哲学、美学、文学等多方面文化的内涵融注其中,使其成为中国传统文化的缩影。 |