【城市概况】

乌海市,内蒙古自治区辖地级市,地处黄河上游,东北隔甘德尔山与鄂尔多斯搭界,南与石嘴山市隔河相望,西接阿拉善盟,地处大陆深处,属于典型的温带大陆性气候,总面积1754平方千米。全市辖3个市辖区。全市常住人口为55.62万人。

1976年1月10日,乌达市和海勃湾市合并成立乌海市。乌海市素有“黄河明珠”的美誉,三山环抱,一水中流,民风淳厚。乌海市境内资源富集,素以“乌金之海”著称;市境内水土光热资源丰富,适合葡萄种植,有“葡萄之乡”的美称。也是内蒙古西部地区的新兴工业城市,区位优势明显、交通便捷,通航北上广深等17个城市,是华北通往西北的重要枢纽。黄河穿城而过,被誉为“黄河明珠”,118平方千米乌海湖与乌兰布和沙漠相连,拥有国家一级保护植物四合木和桌子山岩画、秦长城等历史遗迹。

【行政区划】

乌海市辖3个市辖区:海勃湾区、乌达区、海南区

【历史变革】

汉元朔二年(前127年),汉武帝击败匈奴楼烦王、白羊王,收复河南地(辖境今巴彦淖尔盟乌加河以南、鄂尔多斯高原),将原有九原郡改为五原郡,又增设朔方郡,郡治在三封县(今巴盟磴口县哈腾套海苏木的陶升井,又称麻弥图库庙古城)。朔方郡下设10县,在今海勃湾地区设置沃野县。元狩三年(前120年),筑沃野县城(今海勃湾区北新地古城)。汉元狩二年(前121年),南匈奴浑邪王附汉后,乌达地区为武威郡之北境地。

东汉末年到三国、晋、十六国时期,活动在北方草原的少数民族匈奴、鲜卑、羯、氐、羌号称“五胡”,大多进入长城以南,移居黄河流域。他们互相争战或者与中原王朝较量,形成长时间战乱局面。魏晋时,今乌达地区为西部鲜卑所据,南北朝时为前凉、后凉、北凉所割据。

东晋大兴二年(319年),羯族石勒强盛起来,尽得黄河流域中、下游广阔地区,建立后赵国。今海勃湾地区属后赵之朔州朔方郡。前秦建元二年(366年),后被前秦、前燕所取代,河水以西归前秦,为氐族苻坚所统治。海勃湾地区属前秦朔方郡。后秦皇初二年(395年),羌族姚兴部兴起,夺得前秦西部地区,称为后秦。姚兴在北部广阔地区设朔方郡,辖今海勃湾地区。太元十六年(391年),魏王拓跋魏攻打朔方郡(辖今巴盟南部和伊盟北部)的铁弗部刘卫辰。卫辰被打败后部众四散,辖地尽失,变成魏的统治地域。义熙三年(407年),匈奴族铁弗部首领赫连勃勃强盛,在今伊克昭盟、陕西北部地区建立夏国,建都于统万城(今陕西靖边县北,俗称白城子),辖地曾北达黄河,置幽州于大城(今伊盟杭锦旗东南),占有今巴盟南部、鄂尔多斯高原。夏胜光四年(431年),夏国被北魏拓跋鲜卑族所灭,辖境归北魏。

东晋大兴二年(319年),羯族石勒强盛起来,尽得黄河流域中、下游广阔地区,建立后赵国。今海勃湾地区属后赵之朔州朔方郡。前秦建元二年(366年),后被前秦、前燕所取代,河水以西归前秦,为氐族苻坚所统治。海勃湾地区属前秦朔方郡。后秦皇初二年(395年),羌族姚兴部兴起,夺得前秦西部地区,称为后秦。姚兴在北部广阔地区设朔方郡,辖今海勃湾地区。太元十六年(391年),魏王拓跋魏攻打朔方郡(辖今巴盟南部和伊盟北部)的铁弗部刘卫辰。卫辰被打败后部众四散,辖地尽失,变成魏的统治地域。义熙三年(407年),匈奴族铁弗部首领赫连勃勃强盛,在今伊克昭盟、陕西北部地区建立夏国,建都于统万城(今陕西靖边县北,俗称白城子),辖地曾北达黄河,置幽州于大城(今伊盟杭锦旗东南),占有今巴盟南部、鄂尔多斯高原。夏胜光四年(431年),夏国被北魏拓跋鲜卑族所灭,辖境归北魏。

隋时,海勃湾地区属突厥汗庭之西境,为东突厥游牧地。仁寿二年(602年),属肃州,治所在福禄(今甘肃酒泉)。

唐贞观元年(627年),分天下为十道,绥、银、丰、胜等州属关内道。关内道的灵州是隋朝灵武郡管辖地区,是黄河由南向北的东岸狭长地带,包括今鄂托克旗西部、鄂托克前旗西部及海勃湾地区。乌达地区,隋属甘州,治所在永平(隋改名张掖,今甘肃张掖)。八世纪安史之乱后期至九世纪中叶曾属吐蕃。

宋、辽时期,西北地区兴起的党项族趁宋、辽连年交战之际,据有银、夏、绥、宥、静五州之地。宋建隆元年(960年),给党项羌李彝兴以太尉称号,李彝兴向宋贡马三百匹,以示归顺。从此,今伊盟地区的绝大部分(辖今海勃湾地区)遂入宋朝版图,但仍为党项李所有。宝元元年(1038年),党项族李元昊称帝建立西夏国。今海勃湾地区为西夏灵州之地,乌达地区为西夏贺兰山防区。

元朝,在全国设置一个中书省,十个行省,省下设路、府、州、县。当时,乌海地区为宁夏行省中兴路管辖。至元二十五年(1288年),改中兴路为宁夏路,治所在今银川市。

明时,乌达地区为甘州、肃州二卫的边外地。洪武九年(1376年),立宁夏卫,后升为镇,辖今海勃湾地区,隶属于陕西都司,归中央右军都督府管理。建文四年(1402年),蒙古鞑靼、瓦剌各部强盛起来,构成对明朝北方边境的严重威胁。天顺六年(1462年),蒙古鞑靼酋长阿勒淖尔与毛里孩进驻伊克昭盟地区。嘉靖中(1552—1566年),达延汗之孙衮弼里克墨尔根承袭济农爵位,名其部落为鄂尔多斯。

明时,乌达地区为甘州、肃州二卫的边外地。洪武九年(1376年),立宁夏卫,后升为镇,辖今海勃湾地区,隶属于陕西都司,归中央右军都督府管理。建文四年(1402年),蒙古鞑靼、瓦剌各部强盛起来,构成对明朝北方边境的严重威胁。天顺六年(1462年),蒙古鞑靼酋长阿勒淖尔与毛里孩进驻伊克昭盟地区。嘉靖中(1552—1566年),达延汗之孙衮弼里克墨尔根承袭济农爵位,名其部落为鄂尔多斯。

清天聪九年(1635年),该部首领额瞵臣归附清朝,统领鄂尔多斯地区。顺治六年(1649年),清廷将鄂尔多斯地区划为6旗,实行盟旗制,海勃湾地区为鄂尔多斯右翼中旗(鄂托克旗)之西北境。康熙二十六年(1697年),始设阿拉善和硕特旗。今乌达地区属阿拉善旗管辖。

民国时,宁夏扩军使兼辖阿拉善和硕特旗,后直属蒙臧委员会。民国三年(1914年),鄂托克旗归绥远特别区管辖。民国十八年(1929年)1月,宁夏省政府成立后,在磴口正式设县。随后又擅自将沿黄河南到石嘴山、北至河套,长约200千米的狭长地带划入磴口县(包括乌海地区)。民国十九年(1930年),绥远省政府在黄河以东鄂托克旗地区设立野沃设置局,后改为沃野县,辖今海勃湾地区。民国二十六年(1937年),宁夏省主席马鸿逵占领沃野县,划归宁夏,改名陶乐县。民国三十八年(1949年)8月23日,鄂托克旗和平解放。9月7日,鄂托克旗人民政府成立。当时,海勃湾地区属鄂托克旗第三区(阿尔巴斯)。1949年9月23日,阿拉善和硕特旗和平解放。当时,乌达地区为该旗宗别立巴嘎的一部分。

1950年3月31日,成立阿拉善和硕特旗自治区人民政府,隶属宁夏省。

1954年4月25日,成立宁夏省蒙古自治区,辖阿拉善旗、磴口县。

1955年9月,宁夏省制撤销,自治区改归甘肃省管辖,后又改为甘肃巴音浩特蒙古自治州。4月13日,将巴音浩特蒙古自治州划归内蒙古自治区,改为巴彦淖尔盟,乌达地区仍归巴盟阿拉善旗所辖。

1955年2月,海勃湾地区建立伊克昭盟桌子山矿区办事处,隶属伊盟。

1958年11月,经内蒙古自治区人民委员会批准,建立阿拉善旗乌达镇。

1959年4月,经内蒙古自治区人民委员会批准,撤销桌子山矿区办事处,建立矿区人民委员会,隶属伊克昭盟。

1961年7月9日,国务院第111次全体会议通过,批准建立乌达市和海勃湾市。10月1日,正式成立乌达市和海勃湾市,分别隶属巴彦淖尔盟和伊克昭盟。

1975年8月30日,国务院批准建立乌海市。

1976年1月10日,乌达市和海勃湾市正式合并成立乌海市,为内蒙古自治区直辖市。市人民政府设在海勃湾。下辖乌达、海勃湾、拉僧庙3个县级办事处。

1979年12月,将3个办事处改设为区,同时,将拉僧庙办事处更名为海南区。

【地理环境】

位置境域

乌海市位于内蒙古自治区境西南部、黄河沿岸、鄂尔多斯高原西部、乌兰布和沙漠的东南缘。乌海市北、东与鄂尔多斯市为邻,西与阿拉善盟接壤,西南与宁夏回族自治区石嘴山市交界。黄河由南向北沿海南区西边、海勃湾区与乌达区中间,再沿海勃湾区西边纵穿流过,黄河水面在乌海市境约40平方千米。东倚桌子山,与鄂尔多斯高原毗连;西靠贺兰山,与阿拉善草原接壤;南与“塞上江南”的宁夏平原相邻;北与内蒙古粮仓河套平原相望,南北长约80千米,东西宽约30千米。总面积1754平方千米。

地形地貌

乌海市地处黄河上游,东临鄂尔多斯高原,南与宁夏石嘴山市隔河相望,西接阿拉善草原,北靠肥沃的河套平原。是华北与西北的结合部,同时也是“宁蒙陕甘”经济区的结合部和沿黄经济带的中心区域。总面积1754平方千米。基本地形地貌特征是“三山两谷一条河”。东部是绵延百里的桌子山,中部为甘德尔山,西部为五虎山,各山体均属贺兰山脉的北端余脉,三山成南北走向平行排列,中间形成两条平坦的谷地。黄河沿甘德尔山西谷流经市区,阻断乌兰布和沙漠进入河套地区。乌海地势东西两边高、中间低。域内地貌分为四大类:构造侵蚀中低山地占乌海总面积的40%,剥蚀丘陵区占乌海总面积的20%,山前堆积冲洪积扇区占乌海总面积的30%,黄河冲积堆积阶地占乌海总面积的10%。

气候特征

乌海市地处大陆深处,属于典型的大陆性气候,其气候特征是冬季少雪,春季干旱,夏季炎热高温,秋季气温剧降。春秋季短,冬夏季长,昼夜温差大,日照时间长,可见光照资源丰富。多年平均9.6℃,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-36.6℃,多年平均日照时间数为3138.6小时,年平均接受太阳辐射能155.8千卡/平方厘米,平均无霜期为156—165天;历年平均降水量159.8毫米,平均相对湿度42%,平均蒸发量3289毫米;年平均风速2.9米/秒,瞬间最大风速33米/秒。乌海是发展种养业及高效农业光热资源最充足、最理想的地区之一,所有北方的农作物都适宜在这里种植,并产高质优。

水文水系

乌海市地表水年径流量分布的总趋势是:丘陵区大于平原区和山区。山区岩石裸露,地面坡度较大,径流深较大,一般在3—5毫米。丘陵地区植被差,地面坡度较大,径流深1.5—3毫米,宽谷沟地植被较多,地面坡度缓,其土壤多为沙壤土,径流深在1.5毫米以下,个别地区沙化严重,不产生径流。

【社会事业】

教育事业

乌海市共有高等职业技术学院1所,高职在校生4984人,专任教师256人。全市共有中等职业技术培训学校1所,在校生3804人,专任教师154人。普通高级中学7所,在校生10136人,专任教师1102人。全市共有普通初级中学14所,在校生13220人,专任教师1343人。小学21所,在校生31558人,专任教师2089人。特殊教育学校1所,在校生126人专任教师56人。幼儿园60所,在园幼儿15644人,专任教师1303人。

文化事业

乌海市共有市级公共图书馆(含分馆)8家、区县级公共图书馆(含分馆)21家。总藏书121.17万册。市属专业艺术表演团体1个,举办线上线下演出481场。拥有文物保护中心、博物馆8个,文物藏品8489件。广播、电视综合覆盖率分别达到99.84%和99.88%。

医疗卫生

乌海市共有各类卫生机构328个。其中,医院28个,社区卫生服务中心(站)18个,卫生院3个,村卫生室13个,门诊部17个,诊所、卫生所、医务室234个,疾病预防控制中心4个,专科疾病防治院(所、站)1个,健康教育机构1个,妇幼保健院(所、站)4个,采供血机构1个,卫生监督所(中心)4个。医疗卫生机构实有床位3542张。其中,医院3250张,卫生院75张,妇幼保健院(所、站)217张。全市卫生技术人员5736人,其中执业医师1869人,注册护士2571人。

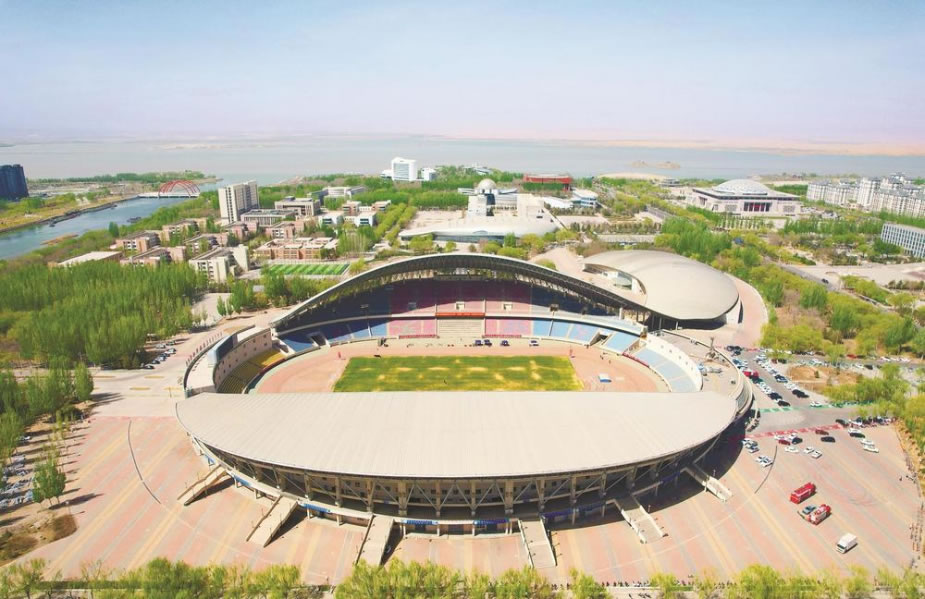

体育事业

乌海市共有体育场馆54所,全民健身体育场馆4所,社区体育场馆12所,各级学校体育场馆38所。体育场地面积169.47万平方米,人均体育场地面积为3.04平方米。全市共有城市社区全民健身活动点75个。三个行政辖区共建综合性全民健身活动中心7个,其中海勃湾区4个、乌达区2个、海南区1个;全市14个行政村都建有文体活动室和健身广场。全市现有各级各类足球场地104块,每万人足球场地数为1.87块。公共体育场馆全年开放时间达到330天以上。

【交通运输】

公路

穿越乌海市的国道有110(北京—银川途经张家口、集宁、呼和浩特、包头、临河、乌海、石嘴山、银川)、109(北京—拉萨,途经山西朔州、东胜、乌海、银川、兰州、西宁、拉萨)等还有国家高速G6京藏高速公路以及G18荣乌高速公路。乌海市有多个长途汽车站,主要的汽车站位于海勃湾区,在乌海火车站对面。乌海市的汽车客运站有发往市内各区以及周边一些省市的班车。

铁路

乌海市主要铁路干线有包兰铁路、包银高铁2条,以及地方铁路东乌铁路以及海老线乌吉线等多条支线。乌海市有四个客运火车站:乌海站、乌海东站、乌海南站、乌海西站。

乌海站位于海勃湾区林荫街道金裕社区附近,是包银高铁全线最大的新建站,设计为雄鹰展翅造型,站房地上2层、地下1层,建筑高度为21.79米,建筑面积约10000平方米,旅客地道建筑面积约5795平方米,站场设计规模为4站台11线。车站采用“高普共建、上进下出”的运营模式,在自治区首次实现立体式“无缝换乘”,可同时容纳1200余名旅客候车。建成投用后,高铁乌海站将成为内蒙古西部地区最大的铁路客运枢纽站。

乌海东站为老乌海站,于1957年建成投入使用,是中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的二等站,承担着内蒙古西部近三分之一的铁路旅客运输任务,服务范围覆盖乌海本市及周边盟市的部分地区。暑运期间,日均发送旅客约4000余人次。包银高铁建成通车后,原乌海站客运业务将由新建成的乌海站承接。届时,原乌海站将作为铁路货运的运输组织枢纽和业务办理中心,继续为地区经济发展作出贡献。

乌海南站位于海南区赛汗乌素村前进村民小组附近,与黄河的直线距离为683米,站房以“奔腾乌海 驰骋山巅”为设计理念,以黄河和甘德尔山立意,外形勾勒出巍峨山势和奔流黄河水。站房工程由中铁建设集团有限公司承建,站房设计地上2层、地下1层,采用柱下独立基础和筏板基础相结合的基础形式,主体结构形式为混凝土框架结构,建筑高度为14.2米,建筑面积为4998平方米,地下旅客通道建筑面积约5795平方米,站房雨棚建筑面积约8293平方米,站场设计规模2站台4线。乌海南站建成后,可同时容纳800名旅客候车。

航空

乌海机场位于乌海市海勃湾区城北北15千米处,现已开通了经停呼和浩特到上海以及直达西安的航线,乌海经停西安到广州乌海—呼和浩特,乌海直达北京首都机场以及南苑机场各一班飞机。

【旅游资源】

黄河风光

乌海市位于黄河上游区域,黄河穿境而过逾百千米,由南向北顺流而下,沿途分布着大大小小十几个河心岛。

沙漠风光

乌海市沙漠风光主要有马堡店生态旅游区、金沙湾生态旅游区,其中的金沙湾生态旅游区是AAA级旅游景区。

山岳奇观

乌海市山岳奇观主要有甘德尔山、桌子山、蘑菇山、岩溶洞、飞来峰、奇峡谷等。

绿色景观

乌海市绿色景观主要有四合木自然保护区、龙游湾湿地公园、一棵树生态旅游区、黄河湿地景观区、金水乐园、乌海植物园、葡萄及葡萄系列产品。其中四合木自然保护区中的植物四合木为全国特有单种孤本属植物,被称为植物中的“大熊猫”。

古城旅游

乌海市古城旅游主要包括汉代古城遗址、明代烽火台、马堡店遗址、秦长城遗址等。汉代古城遗址位于北新地乡城梁村的碧野里,有一堆长三百米,宽三百米左右的土丘,据考察这是汉代的古城墙,极有可能是汉武帝沿黄河修建的三十座城池中的一座。这里,曾出土过汉代的五铢钱、半两钱,以及大量带有纹饰的陶片等。

历史遗迹

乌海市历史遗迹集中体现于桌子山岩画、召烧沟岩画群、摩尔沟岩画、苏白沟岩画。其中桌子山岩画群是新石器至青铜时代北方游牧民族的艺术珍品,岩画内容多为太阳神等人面像、动物图形、狩猎图、符号等。

宗教文化

乌海市宗教文化景点主要有满巴拉僧庙、拉僧仲庙、卡布其庙、敖包图庙遗址等。其中满巴拉僧庙位于拉僧庙镇所在地,始建于乾隆五十五年,由第一代贝勒东日布斯仁捐赠。

生物化石

乌海市拥有亚洲之最,长40多米、底径1米的石炭纪硅化树。

赏石城

乌海市被誉为赏石城,在乌海市公园东门有一条街叫赏石街。奇石大体可分为黄河卵石、古生物化石、戈壁风凌石3种。乌海奇石美,从美学的角度看,包括地质美、色彩美、形态美、神韵美。

乌海湖

乌海湖生态旅游区是黄河海勃湾水利枢纽工程建成后形成的118平方千米的舒缓水面及环湖区域,横贯乌海市南北,涵盖乌兰布和沙漠、乌兰淖尔湖、乌海湖、胡杨岛、兔岛等风景区。

【风景名胜】

◆胡杨岛

胡杨岛位于内蒙古自治区乌海市境内的黄河河心中。黄河在此段地形复杂,呈现与其它地段异然不同的风貌。此处上游贺兰山与桌子山两山对峙,水流湍急,河中三岛并列,其中最大的岛上遍生胡杨树,故名胡杨岛。胡杨,别名异叶杨、梧桐,是世界珍奇树种之一,列为国家二类二级保护植物。胡杨上中下各部分树叶各异,现之有妙趣天成之感,人们这样形容胡杨树顽强的生命力:一千年生而不死,一千年死而不倒,一千年倒而不朽”的传说,它是我国除罕见的珍稀树种,被称为“活着的植物化石”,具有很高的研究,保存和观赏价值。岛上现已初步建起了各种古式、现代式和具有民族特色的旅游设施多处,是游者观光、休憩、食宿、度假、娱乐的理想场所。中游水面平稳如练,河心有大中滩,李华滩两座小岛。黄河双桥在这里如彩虹飞架东西,形成水绕乌海,双桥连三风的壮观景色。由于下游在修水电站,胡杨岛已关闭,游客只能隔岸观树,上不了岛,工作人员介绍如能够采取砌坝保护,我们还有机会看到更美丽的胡杨岛。

◆金沙湾生态旅游区

金沙湾生态旅游区距乌海市政府所在地海勃湾区北14公里,西濒黄河东枕桌子山脉,北拥草原浩特,南接乌海市区。此处沙丘连绵,植被珍稀,酷似海湾大漠之地,因其沙色金黄而被人们称为“金沙湾”。景区占地面积2000公顷,与110国道、京藏高速公路紧紧相连,与乌海飞机场仅一路之隔。

金沙湾生态旅游区东靠山、西看河,是一块神奇的风水宝地。相传一代天骄成吉思汗远征西夏时曾在这里安营扎寨、点将布兵。景区东屏卓子山,西邻高效生态种养殖开发区。湾内的沙山与黄河遥遥相望。景区内有国家级重点保护珍惜植物四合木、半日花、蒙古扁桃、沙霸王、冬青等。景区食、宿、游、购、娱设施齐全,具有蒙古民族特色。大、中、小型蒙古包错落有致,能同时容纳350多人就餐、住宿。中心广场成吉思汗雕像庄严肃穆;夜游沙海、观赏沙雕、篝火晚会,鄂尔多斯婚礼独具韵味和民族风情;沙地摩托、越野车、高空滑索、沙地排球、沙漠驼队、马匹、明珠湖水上项目、露天游泳池等游乐应有尽有。金沙湾是生气盎然的绿色生态园区和旅游观光圣地。

◆桌子山岩画群

桌子山岩画群,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗与乌海市交界处桌子山山沟的悬崖峭壁和沟畔石灰岩磐石上,岩画群总面积1.6万多平方米。

1973年,桌子山岩画群被逐渐发现。桌子山岩画群是以召烧沟岩画为核心的横跨乌海市和鄂尔多斯市的新石器时代北方游牧民族的大型文化遗址。表现内容有:人面像和人体、动物、手印、足印和一些神秘符号等,表现手法以具象写实为主。桌子山岩画群6个较为集中的地区,即召烧沟、苦菜沟、毛尔沟、苏白音沟、苏白音后沟和雀儿沟等,单体岩画超过2000幅。其中召烧沟岩画召烧沟岩画有近300幅单体图像,其中90%都是人面像,其中包括太阳神岩画。桌子山岩画群是乌海地区具有代表性的文物遗存,是中国北方重要的青铜时代岩画,是中国古代北方游牧民族宝贵的精神文化产品。特别是人面像岩画,反映了人类童年时代丰富的想象力和美好愿望,具有独特的风格魅力与较高的观赏价值。

2013年3月5日,桌子山岩画群被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

◆满巴拉僧庙

满巴拉僧庙位于乌海市海南区拉僧庙镇所在地。 座落在乌海市海南区拉僧庙镇图海山上的满巴拉僧庙是由第一世夏仲活佛贡其格阿日布斋于乾隆43年(公元1778年)主持兴建,已有234年的历史。以 办“曼巴拉伦”(培养蒙医场所)为主,造型雷同于西藏的一些寺庙。喇嘛要诵的经分为四个部分:沙德尔经(病理学)、码德珠玛经(药理学)、西码珠德经(诊 断医疗方法)和医点要领(基础理论),合称为《四部集》。当时,药品全部是自采、自种、自制。据记载,这里曾会聚了大约200名喇嘛诵经医学,参拜者更是 络绎不绝,当时是内蒙古西部地区最早的学习蒙医的高等学府。满巴拉僧庙以其独有的经医双修,学僧入寺,先经后医,医经双修,经过对藏文、经文和各种医学典 籍的长期学习,在医学方面达到较高的造诣,也曾经研究出几十种蒙药秘方流传民间、造福百姓。培养出大量的精通医宗教义蒙医药人才。在长期的实践中,创造出 众多的具有独特疗效的秘方,对多种疑难杂症的神奇疗效。因此,满巴拉僧庙成为内蒙古西部地区最有名气的庙宇之一,拉僧仲庙、查汉卡布其尔庙、敖包图庙、千 里庙是其隶属庙宇。至文革前,满巴拉僧庙拥有大殿一座,小殿五座,药师佛塔一座,喇嘛接待室九间,喇嘛个人住房、厨房300余间,大小牲畜1000余头。 庙内有喇嘛近200人。庙建成后,以研究医中教义培养医务人才为目的,学僧们 进庙后,经义双修。该庙恢复后,有大雄宝殿药师供塔、护法殿、溶洞等,现已开发为旅游景点。

◆黄河滩岛

黄河流经乌海75.5公里,这一区段既有北国的雄浑,又有南国的旖旎,沿途散落着十多个大大小小的岛屿和夹心滩,犹如黄河锦带上点缀着的粒粒翡翠。岛滩上绿草如茵,树木参天,自然风景十分秀丽,是乌海发展旅游业得天独厚的资源优势。根据这一状况,多年来,乌海市兴办旅游业坚持以开发黄河岛为中心的方针,经过多年的开发建设,现已初具规模。

2018中国黄河旅游大会上,黄河滩岛被评为“中国黄河50景”。

◆乌海湖

乌海湖,位于内蒙古乌海市西,属于黄河水域的一部分,是国家级水利风景区和自治区级旅游度假区。

乌海湖是黄河海勃湾水利枢纽建成后,于2013年12月底蓄水形成,总面积达118平方公里的人工湖,面积是杭州西湖的18.5倍、宁夏沙湖的2.6倍,因在乌海市境内,海勃湾区和乌达区之间而得名。乌海湖地处风景区的核心位置,北接水利枢纽大坝,西接乌兰布和沙漠,南接黄河乌海段上段河道,东临乌海市滨河景观带,远处还有甘德尔山脉,丰富的景观与平静如镜的湖水融为一体。

乌海湖大桥和国道110线乌海黄河大桥,是乌海市构建“一城两中心”的核心纽带,是建设“一横二环三纵”公路主骨架网的重要部分,也是打造“一刻钟生活圈、半小时经济圈、一小时城市圈”的关键环节。

【城市名片】

黄河明珠

乌海市素有“黄河明珠”的美誉,三山环抱,一水中流,民风淳厚,被誉为镶嵌在黄河金腰带上的一颗明珠。国家重点建设项目黄河海勃湾水利枢纽工程于2010年4月开工建设,2011年3月,海勃湾水利枢纽实现成功截流;2013年8月,实现初期蓄水;2014年5月,首台机组发电,2019年1月,工程顺利竣工。形成了118平方公里的乌海湖,是杭州西湖的18.5倍,乌海市成为依山傍水、水绕城中、特色鲜明的独特格局,环境更加优美,成为名副其实的“黄河明珠”。

乌金之海

乌海市境内资源富集,素以“乌金之海”著称。乌海市煤炭资源丰富,炼焦用煤占内蒙古已探明焦煤储量的60%,经济以能源、化工、建材、特色冶金为主。属于典型的资源型经济。 优质焦煤、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源储量大、品位好、易开采、相对集中配套、工业利用价值高。其中,优质焦煤占内蒙古已探明储量的75%,是国家重要的焦煤基地;石灰石远景储量在200亿吨以上,煤系高岭土储量11亿吨以上。潜在的经济价值在4000亿元以上,得天独厚的矿产资源优势为乌海的矿业发展提供了资源保证。

书法之城

乌海,一座因煤而建、因煤而兴的新兴工业城市,曾以煤炭工业而闻名。现如今,发端于煤矿的书法文化却如同星火燎原般席卷全城,“中国书法城”已成为乌海最具特色、叫得最响的城市名片。

可以说,近40 年的发展历程,既是我市由“煤城”到“书法城”嬗变的进程,又是书法文化由觉醒、兴起到繁荣的过程。书法,这张金质城市名片,让这座城市拥有了尤为珍贵的气质和底蕴,为它的转型发展丰富了内涵、注入了活力。

书法文化:全民普及,融入城市血脉

“作为一座典型的工业城市,书法这一传统艺术却在这里如此普及,群众对书法艺术如此热爱,这着实令人震撼。”一位来我市参展的山东书法家曾这样评价。

我市常年习练书法的有上万人,随时可以拿出作品参加各级书法展的也有3000 多人。截至目前,市书法家协会已拥有会员2000 多人,其中自治区级书协会员125 人,国家级书协会员31人。

事实上,书法文化在我市的发展和普及并非偶然,这是我市把书法作为全民文化来抓,特别是大力推进“书法五进”的必然结果。

书法进机关、进社区、进学校、进企业、进军(警)营,是书法城建设中的创新之举,而“书法五进”工作模式又是国家、自治区唯一一个以书法文化活动为主题的公共文化示范项目。

“书法五进”工作模式2013 年获得第二批国家公共文化服务体系示范项目创建资格以来,为强力推进项目创建,我市成立了以市长为组长的创建工作领导小组,制定出台了项目《创建规划》《实施方案》《考核办法》等,并且每月对各区各单位进行实地督查,年终对全市创建工作进行考核。

2014 年,“书法五进”创建工作提前完成。截至目前,我市建成书法活动示范基地47 个、书法活动室68个,年内开展各类展赛、培训192 次,出版书法集(册)11 次,受益群众10余万人。

“书法五进”的深入开展,推动了全民爱书法、习书法、研书法。在学校,课桌上孩童在躬身提笔;在社区,书法爱好者以切磋书艺为乐;在企业、机关,习字者随处可寻;在军营,官兵也运笔挥毫、练武修文……从稚气未脱的孩童到耄耋之年的老者,他们年龄不同、职业不同,却对书法有着同样的热爱和执着。

沙漠绿洲

“沙漠绿洲,水上新城”,乌海是一座被乌兰布和沙漠、库不齐沙漠、毛乌素沙漠三大沙漠所环绕的城市,集聚了沙漠、黄河、湖泊、草原、高山、湿地等丰富自然景观的城市,是一座虽然年轻但是等了你很久的城市。

葡萄之乡

1950年之前,乌海与葡萄是绝缘的,那时的人们无论如何都想不到乌海这片不毛之地与甘甜可口的葡萄能有什么瓜葛,“不宜栽种植被的地区”一度成为了乌海的代名词。

据农牧业部门相关资料显示:1950年,一家姓马的农户在乌海移植成活第一株葡萄。上世纪六十年代初,艾玉清、房树茂等一批立志献身大漠戈壁农林事业的青年人来到建市之初的海勃湾市,他们跑遍了地区大大小小的沙丘、沟壑,揣摸着这方水土的“脾性”,日复一日,年复一年,终于在大漠里培植出零星的绿色。

赏石之城

乌海的奇山怪石铸就了乌海人对石头的喜爱,凿刻在石头上,被誉为“天书”的5000年前先民留下的“太阳神”岩画,开乌海赏石文化之先河,为今天乌海成为“中国赏石城”提供了丰厚的文化渊源;被赞为“太阳石”的丰富煤炭资源又为乌海赏石文化提供了火热的发展源泉。

在乌海,众多人家里、办公室都摆放着或多或少、或大或小的奇石,民间赏石、藏石已经成为一种习惯;街头、广场、公园到处林立着天然趣成、形态各异的观赏石, 成为城市一道道靓丽的风景。成功举办的7届全国及国际石展吸引了众多国内外爱石之人和专家学者,赏石文化交流成效显著,产业优势凸显,成交额数以亿计。一 年一度的赏石文化周已经成为全国有名的奇石展览、交易、鉴赏的固定平台。奇石集市实现了常态化,赏石一条街、遍布城区的石馆更是石友们的精神家园。

2012年8月30日,“全国赏石日”在乌海启动,乌海被命名为首个“中国赏石城”,赏石文化在“赏石之城”更加发扬光大。 |