恭王府及花园,位于前海西沿、什刹海南岸,是清代规模最大的一座王府,曾先后作为和珅、庆王永璘的宅邸。清咸丰元年(1851年)恭亲王奕訢成为宅子的主人,恭王府的名称也因此得来。恭王府及花园历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,故有“一座恭王府,半部清代史”的说法。新中国成立后,在周恩来、谷牧和李岚清等国务院领导人的关心下,恭王府腾退修缮工作历28年完成,成为完全对外开放的清代王府。 恭王府及花园,位于前海西沿、什刹海南岸,是清代规模最大的一座王府,曾先后作为和珅、庆王永璘的宅邸。清咸丰元年(1851年)恭亲王奕訢成为宅子的主人,恭王府的名称也因此得来。恭王府及花园历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,故有“一座恭王府,半部清代史”的说法。新中国成立后,在周恩来、谷牧和李岚清等国务院领导人的关心下,恭王府腾退修缮工作历28年完成,成为完全对外开放的清代王府。

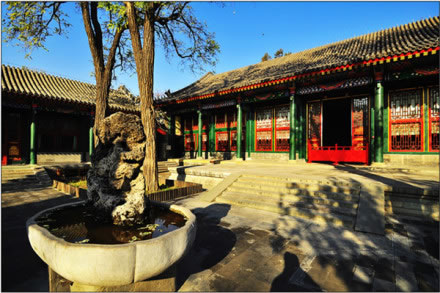

王府占地约6万平方米,拥有各式建筑群落30多处。其花园位于王府后,又名萃锦园,建于清乾隆四十二年(1777年),据考证是在明代旧园上重修的。全园占地面积2.8万平方米。园区建筑分东、中、西三路,每路由南自北以严格的中轴线贯穿着的多进四合院落组成。

王府中路主要为银安殿和嘉乐堂,主为祭祀之用;东路主要为多福轩和乐道堂,多福轩厅前有一架长了两百多年的藤萝,在京城极为罕见。东路的后进院落正房名为“乐道堂”,是当年恭亲王奕訢的起居处。西路的四合院落较为小巧精致,主体建筑为葆光室和锡晋斋。锡晋斋即为恭王府“楠木殿”,殿内雕刻皆为楠木所成,是和珅仿紫禁城宁寿宫式样。府邸最深处建有两层的后罩楼,又称藏宝楼,其后墙一共有44个什锦窗,相传和珅可以根据窗户的形状,来对应宝物的种类。园区内“西洋门”、“福字碑”、“大戏楼”合称恭王府三绝。府内满园“福”字。多达一万多个,与康熙“福字碑”共同组建恭王府“福”文化。

【历史沿革】

清朝时期

和孝公主府(和珅宅)时期

乾隆四十五年(1780年)五月二十日,乾隆将和珅儿子丰绅殷德指为和孝公主(十公主)额驸。

同年六月二十一日,乾隆下旨“所有李侍尧入官中一所房屋着赏给和珅作为十公主府第”。

乾隆四十九年(1784年),和珅建造此府,用时至少超过四年。

乾隆五十四年十一月(1790年1月),和孝公主(十公主)下嫁丰绅殷德,正式入住此府。

嘉庆四年(1799年)正月,和珅获罪赐死抄家,宅邸赐予庆王永璘,和孝公主奉旨迁出。

庆王府时期

嘉庆四年(1799年)三月,庆郡王永璘得到和珅宅邸,宅邸开始称为“庆王府”。

嘉庆二十五年(1820年)三月,庆亲王永璘病逝,其爵位由三子绵慜继承,降袭郡王,成为庆王府的第二位主人。

道光十六年(1836年)绵慜病逝,郡王爵位由仪亲王永璇之孙、绵志之子奕彩继承,是庆王府的第三位主人。

道光二十二年(1842年),奕彩被爆出在其母丧服期间纳妾生子,后又查出奕彩向宗人府书办贿赂三千钱,奕彩被革爵,退回本支。永璘五子绵悌革不入八分镇国公爵位,降一级授镇国将军,承袭永璘祀事,是为庆王府的第四位主人。

道光二十九年(1849年),绵悌病死,无嗣,其弟绵性之子奕劻承嗣绵悌,降袭辅国将军,成为庆王府的第五位主人。奕劻承袭不久,即奉旨迁到府第西侧不远的琦善旧宅。

道光三十年(1850年),奕訢奉旨分府,获赐原庆王永璘旧第、辅国将军奕劻府。

恭王府时期

咸丰二年四月(1852年6月),奕訢正式移居此府,府名史称恭王府。

在奕訢住进来半年后,咸丰二年十月二十三日(1852年12月4日),咸丰皇帝陪着奕訢的母亲皇贵太妃驾临恭王府,咸丰皇帝还为奕訢府第的殿堂题写了多福轩、葆光室匾额。同治初年,奕訢还重新对府邸后花园进行了大规模的修缮,并命名“朗润园”。

光绪二十四年四月初十日(1898年5月29日),奕訢在恭王府病逝。奕訢之孙溥伟奉慈禧皇太后懿旨,承袭恭亲王爵位。

民国时期

1912年1月,溥伟从恭王府出逃。2月清帝退位,恭王府第一次成为王公可以随意处置的私产。

1924年,隐居西山的溥伟之弟溥儒、溥僡及母回到恭王府花园居住。

1936年,溥伟病逝后,包士杰于1937年向北平地方法院起诉,法院将恭王府进行拍卖,被辅仁大学买去。溥儒于1938年初离开恭王府。

1937年,受圣言会委托,圣言会牧师张维笃出面,以19.9万元依法购得恭王府位于地安门外三座桥路,东至府夹道、南至什刹河,西至什刹海河,北至西煤厂街的房屋五百六十九间,廊六十间,以及花园地亩,合计四十九亩三分产权,用于辅仁大学添办女院。

1939年9月,辅仁大学开始大范围招收女生,恭王府随改称辅仁女院,女院由圣神修女会管理。

新中国成立后

新中国成立初期,大多数人都还没有意识到保护王府等古代建筑的重要性,自然也没有注意到恭王府的保护问题。提出保护恭王府,周恩来是第一人。

1952年,辅仁大学并入北京师范大学,恭王府成为师大女院。

1956年~1964年,恭王府府邸部分先后被北京艺术师范学院、北京艺术学院、中国音乐学院等多家院校机构占领使用。

1962年,周恩来专门作出批示,要求北京市有关部门拨款重修恭王府。此后,北京市有关部门制订了保护恭王府的方案,并拨出款项重修恭王府。就在那次重修时,考古人员在王府花园的秘云洞内意外发现了失踪的福字碑。

1975年,周恩来总理在病重期间,委托时任国务院副总理的谷牧同志办三件事:新建一座北京图书馆;修琉璃厂文化街;对社会全面开放恭王府。

二十世纪八十年代初的恭王府已成为被8家单位割据、数百住户聚居的大杂院,有200余住户。要修复恭王府,首要任务是搬迁。在周恩来、谷牧和李岚清三代国务院领导人的关心下,恭王府腾退修缮工作历28年完成。

1978年,谷牧召开会议,将中央有关部委和北京市的领导找去,确定要落实好周总理的遗愿。

1981年,由国务院机关事务管理局牵头召开会议,形成了《关于恭王府住户搬迁情况的报告》。由此,恭王府得到重点保护和维修。

1982年,恭王府及花园被国务院公布为第二批国家重点文物保护单位。

1982年春节前后,修建队向文化部提交了恭王府调研报告,提出了后花园24景的修复方案。2月13日,在修复恭王府、改建琉璃厂的汇报会上,谷牧为恭王府搬迁定下了基调:谁的孩子谁抱走。3月,文化部提交《关于恭王府修复工程的请示报告》,提出了“接一间、管一间、修一间”的修复方案,并建议成立恭王府修复管理委员会。

1986年,基本完成了北京市冷风机厂、公安部的居民住户、国管局幼儿园等的搬迁工作。1987年,成立文化部恭王府管理处。

1988年8月17日,恭王府花园对外开放。

1989年,李瑞环到恭王府视察。为了能让恭王府花园在来年的亚运会期间成为接待定点单位,经他批示,从亚运会的预算里批了150万的专项经费给文化部。赶在1990年亚运会开幕之前,恭王府后花园的修缮工程终于全部完成。 2002年,中国艺术研究院完成搬迁。2003年,中国文联完成搬迁。2003年,文管处升格为文化部恭王府管理中心。2006年11月23日,随着占用北京恭王府府邸的最后一家单位——中国音乐学院附中悬挂在恭王府府邸近50年的校牌摘下,并移交占用房屋及管理权,至此,恭王府府邸腾退工作圆满结束。

2007年,中编办批复成立文化部恭王府博物馆。

2008年8月20日,大修后的恭王府府邸对外开放。

2012年,恭王府及花园晋级国家5A级旅游景区。

2017年,恭王府及花园被评为国家一级博物馆。

2018年,恭王府及花园冠名文化和旅游部恭王府博物馆。

【建筑特点】

选址

恭王府在选址上颇为讲究。传说,北京有两条龙脉,一条是土龙,指北京城的中轴线,可这中轴线上的建筑一般只能供皇帝使用;另一条是水龙,指什刹海、后海和北海所连成的一条线。相比于土龙脉,在水龙脉上建设监管较少,且其形状也不易让人看出,这就让和珅钻了空子。恭王府不仅位于北京城的水龙脉上,还恰恰处于这个水龙的“龙腹之穴”。在风水学中认为,水就是财,而水龙之腹恰恰就是汇集了财富的地方。所以,这独一无二的选址,使得恭王府成为了北京城最有“财气”的地方。

结构

恭王府占地约3.1万平方米,王府的建筑,可分为府邸和花园两部分。

府邸分为中、东、西三路建筑,各由多进四合院组成,中路的3座建筑是府邸的主体,一是大殿,二是后殿,三是延楼。延楼东西长160米,有40余间房屋。东路和西路各有3个院落,和中路遥相呼应。府邸建筑为乾隆时期最高规制,明显的标志是门脸和房屋数量。亲王府有门脸五间,正殿七间,后殿五间,后寝七间,左右有配殿。低于亲王等级的王公府邸决不能多于这些数字。

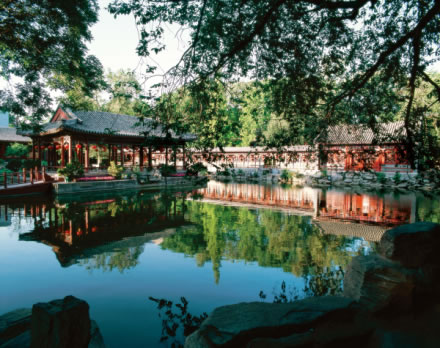

王府后面环抱着长160余米的通脊二层后罩楼,楼后即花园部分。花园名为萃锦园,园内建筑也形成中东西三路,园中散置了叠石假山,曲廊亭榭,池塘花木。由于恭王府及花园风景幽深,因此一向传闻认为这里是《红楼梦》中的荣国府和大观园。

从整体样式雷图中可以看到当年有内檐装修的建筑多达二十余处,而且具有多种类型,如太师壁、宝座床、碧纱橱、祭灶、万字炕、几腿罩、落地罩、炕罩、真假门、仙楼、书阁、多宝格、顺山炕、前、后檐炕等。

特点

恭王府几座主要厅堂的内檐装修是多宝格、隔断,还有仙楼、神殿带毗卢帽的祭灶等装修也与宫廷中别无二致。并有室内假山水池,装修成室内小园林。

恭王府内各厅堂的空间根据使用功能划分,格局多样,其主要厅堂既有开敞式大空间,又有私密性的小空间,既有对称式的,也有非对称式的,还有可以灵活组合的。有的适合接待高级宾客,有的用于萨满教的祭祀活动,有的适合起居生活,有的作为寝息,不同的空间需求各得其所。

从恭王府的装修遗留物件中可知皆使用硬木,用材异常讲究,加工的木料可以作出细小的截面,雕刻花纹起伏,而且使用圆形或曲线拼出各种花格,只有在精细的加工之基础上才能完成,施工难度之大,令人叹为观止。遗憾的是恭王府的原有内檐装修,绝大部分已经无存。

【王府部分】

银安殿

俗称银銮殿,恭王府最主要的建筑。作为王府的正殿,只有逢重大事件、重要节日时方打开,起到礼仪的作用。最初的银安殿连同东西配殿在内的整个院落于民国十年(1921年)元宵节夜因烧香失火被毁,现银安殿院落为复建。

嘉乐堂

和珅时期之建筑。仍悬挂“嘉乐堂”匾额一方。该匾疑是乾隆帝赐给和珅的,但匾额无署款,无钤记,故无由证实,但和珅留有《嘉乐堂诗集》,说明是和珅之室名。在恭亲王时期,嘉乐堂主要作为王府的祭祀场所,内供有祖先、诸神等的牌位。

后罩楼

又称藏宝楼,位于府邸和花园的衔接处,长180多米,是国内王府类建筑中最长的楼,为恭王府“三绝一宝”中的“宝”。后罩楼内有“99间半房子”,当年和珅在设计修建这座藏宝楼的时候,参考的就是紫禁城9999间半房子的尾数。

后罩楼的后墙一共有44个什锦窗,每个什锦窗的图案都不相同。之所以要修建这么多的什锦窗,是因为当时和珅的藏宝数量数不胜数。这样一来,和珅在进去取宝物时,就可以根据窗户的形状,来对应宝物的种类。

葆光室

位于府邸西路,在和珅与庆王时期为客厅,在恭亲王时期,是秘密客厅,接待王爷至亲所用。“葆光室”的匾额为咸丰帝临幸恭王府时,御题给恭亲王奕訢的,其意味深长。“葆光”一词源于《庄子·齐物论》:“注焉而不满,酌焉而不竭,而不知其所由来,此之谓葆光”。咸丰皇帝之意是让奕訢收敛其光,暗含着告诫之意。恭亲王奕訢为此撰写了一篇《葆光室铭》,表示明白咸丰的意思。

锡晋斋(楠木殿)

府邸西路最后一进院落,在和珅时称为“嘉乐堂”、在庆王和恭亲王时称为“庆宜堂”。直到小恭王溥伟时,因斋内存有晋代大文人陆机手书的《平复贴》珍品,方改称为“锡晋斋”。

锡晋斋,也就是和珅时期的嘉乐堂,曾是和珅的住所,和珅二十大罪中第十三款“僭侈逾制”的楠木殿至今依然存留了主要部分。金丝楠木的室内装潢,用料考究,耗资巨大。名贵的金丝楠木千年不腐,高超木作工艺精美绝伦,这样的奢华装饰与故宫宁寿宫类似。地面金砖是一种名贵的火山岩,经过打磨,呈现出金黄色花纹,配合金丝楠的精雕细琢,显得满目华丽。

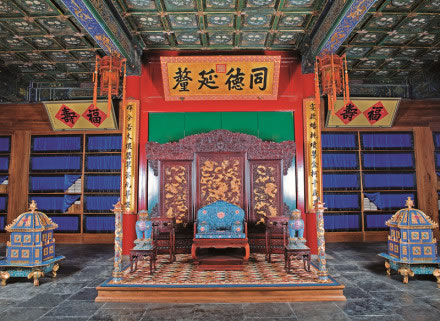

多福轩

此院俗称“藤萝院”,恭亲王时期称之谓“多福轩”,是王府的穿堂客厅,主要用于主人日常接待来客、亲友或前来回禀公事的下属,兼用作存放皇帝送来的礼物。

“多福轩”此匾为咸丰皇帝所题。意为幸福很多的殿堂。殿内正中悬挂“同德延禧”匾额,意在告诫主人:你与皇帝同德才能延禧(禧:吉祥如意、福寿绵长)。殿内四壁靠近天花板的地方皆悬挂福寿字匾,这些福寿字均写于红色方纸之上(即“斗方”)呈梭形摆放,一福一寿成对制成匾额。

多福轩是恭王府东路中重要的建筑物。

乐道堂

位于府邸东路第四进院落,清代按照以东为尊的习俗,宅院里最主要的人物住在东路,恭亲王奕訢以此为起居处后,改名“乐道堂”,并自称“乐道堂主人”。“乐道堂”原名为道光皇帝亲笔,是奕訢大婚前移居圆明园阿哥所时所题,奕訢为铭记父亲,将自己在阿哥所、海淀旧居、恭王府的居处、陵寝的正堂均命名为“乐道堂”,道光皇帝题匾悬挂在陵寝正堂,其余处是复制的匾额。

2005年修缮时,在乐道堂北卷正梁上发现了贴金凤凰捧牡丹的彩画。主图案为两只展翅的金凤凰簇拥着一朵盛开的牡丹花,周围环绕着五彩祥云,两侧衬托图案的均以牡丹、金凤、祥云为题材,一派富贵堂皇。

【花园部分】

西洋门

位于花园中路最南端,是花园的正门,称“静含太古”,为奕訢所建。门由汉白玉石雕砌,形制仿圆明园中大法海园门所建,西洋拱式风格。门额外刻“静含太古”,内刻“秀挹恒春”,西洋门也是园内唯一的西式建筑,可以体现出主人希望通过学习西方文化和技术来挽救清朝统治之意。这也是恭王府的三绝之一,另两绝是大戏楼和后罩楼。

独乐峰

位于西洋门北部,是高约5米的北太湖石之孤赏石,有点缀园林,不使园内美色尽览之功效。园林专家认为它可同时起到影壁和屏风的作用。石之命名“独乐峰”,或许套用司马光“独乐园”之意。“独乐峰”由于多年风化已经形成一种自然美,像软水漩涡,像淡云舒卷,古朴典雅而又富有诗情画意。

蝠池

因形似蝙蝠而得名,有祈福的寓意。池四周种植榆树,每年春末,榆钱纷落蝠池。“福”和“财”共佑主人吉祥富贵。

在清代的北京,往私宅中引入活水,是要经皇帝特批的,恭王府是少数几个获此殊荣的王府之一。这个用青石围砌成的蝙蝠形大水池,旧名为“蝠河”,后称“蝠池”,又因形状像元宝,也称元宝池。水池的周围种满了榆树,每到春夏之交,榆荚飘落,状似铜钱的“榆钱儿”落满蝠池,谐音“福钱”满盈,寓意是福贵双全。

安善堂

一座宏伟庄重的五开间厅堂,也是萃锦园中路最主要的建筑。其前出抱厦,后带平台,两侧有游廊通向东西两庑。它在园中蝠池、邀月台、水榭、大戏楼等建筑的簇拥下,显得富贵堂皇,景致优美。这里原是主人游园时吟诗、作画的地方,也曾是恭亲王奕訢宴请重要宾客的处所。

滴翠岩

安善堂”北有一座假山,名叫滴翠岩。藏有康熙福字碑的秘云洞,就位于“滴翠岩”中心腹部。假山顶是整个花园的制高点,顶上的建筑叫“绿天小隐”;建筑前面的平台为“邀月台”,是赏月的地方。

滴翠岩为一座由太湖石叠成的宝嵦,为恭王府花园所独有。东西各有一条通向假山顶的曲径小道,小道顶端各卧有一带孔的水缸。仆人把水蓄入缸内,夏、秋高温潮湿,石壁间便生出翠绿的苔藓,石黄苔绿,黄绿相间,苍翠欲滴,故名“滴翠岩”。岩下长方形小池中有三组叠石,意为蓬莱、方丈、瀛洲三个仙岛。

福字碑

位于秘云洞内,是由清圣祖康熙皇帝的御笔刻成。这块碑石长7.9米,贯穿整座假山。碑前的地上有一副用碎石子摆成的中国象棋棋盘,方方正正,清晰可见。

康熙帝很少题字,所以此“福”字极其珍贵。而且此福字苍劲有力、颇具气势,可分解为多田多子多才多寿,构思巧妙,堪称天下第一“福”。

蝠厅

又称蝠殿、蝠房子,位于花园中路最北端。建筑正厅五间,前后出抱厦三间。两侧又出耳房,四面出廊,形制多变,如蝙蝠两翼。耳房比正厅略前,形成曲折对称类似蝙蝠的平面,故名蝠厅。

其建筑彩绘上的斑竹,全部是由油工一笔一笔画上的。该建筑的造型和彩画被誉为“古建筑中只此一例”,在花园主山和府墙的蔽护下,幽静而秀美,恭亲王奕訢经常在此和大臣们谋划军国大事。这里也是个消夏纳凉的好地方。后成为恭亲王之孙、著名书法家溥儒(溥心畬)的书房。

邀月台

邀月台是恭王府花园中的最高点。两侧的上山路在最下面有两级台阶,再往上都是没有台阶的斜廊。走的时候,游客要一步跨过这两级台阶,这其中是另有道理的。传说古时候人们把台阶看做是坎坷,和珅希望自己在跨过早年的艰辛后,能够一生再也没有那么多的坎坷,仕途顺利,所以修建了这条“平步青云路”。上下“邀月台”走升官发财路是很有讲究的:要使劲地跨过两级“坎坷”,然后平步青云的一直走到山顶,不能从另一边往下走,而只能从旁边的小路下山才不会坏了运气。

邀月台是全园的最高处,居高俯览园中,美景尽收眼底。台上三间小室,名“绿天小隐”,现称“福神庙”。每年中秋节,在此摆上点心、水果,是主人与家人或亲朋好友共同赏月的好地方。

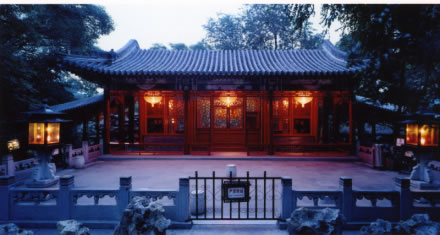

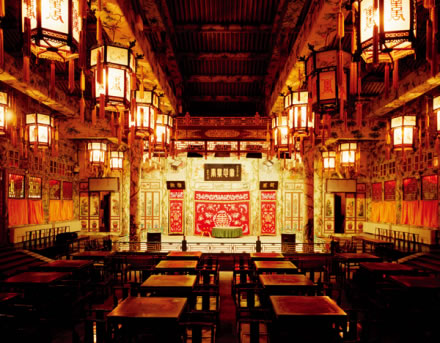

恭王府大戏楼

建于同治年间(1862-1874年),是恭亲王及其亲友看戏的场所。这座戏楼是我国现存独一无二的全封闭式大戏楼。在清廷档案中,戏楼均称为“大戏房”。建筑面积685平方米,其建筑形式采用三卷勾连搭全封闭式结构,据说整个大戏楼虽为砖木结构建筑却没有用一根铁钉。尤其值得一提的是大戏楼的声音效果。大戏楼为了保证声音逼真,将戏台底下掏空后放置了若干口大缸,巧妙特殊的构造增大了共鸣混响空间,使观众身处戏楼里的任何位置,都能清晰地听到不借助任何传声工具的演员的演唱。

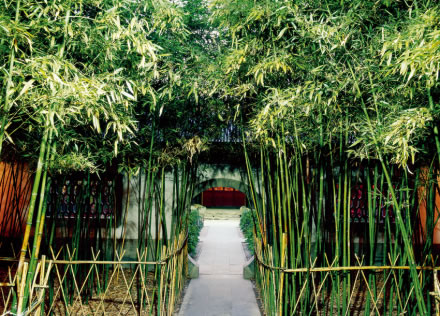

竹子院

与“蓺蔬圃”一街之隔的正北部是一套清幽雅致的院落。恭王府三绝之一的大戏楼就坐落在院中央。穿过垂花门进入第一进院落——竹子院。院东侧的雅舍名为“香雪坞”,是恭亲王的福晋、侧福晋们游园观戏的小憩之处。据说嫡福晋十分喜欢摇曳的翠竹,所以小院四角种的都是竹子。 蓺蔬圃

“沁秋亭”东为“蓺蔬圃”,即王府的菜园。园主人在种植杂蔬之时,体会天地生机、农耕野趣。

沁秋亭(流杯亭)

是主人在初春、盛夏、深秋时节邀文人雅士们饮酒作诗的地方,又名流杯亭,取东晋大书法家王羲之的《兰亭集序》中“曲水流觞,修禊赏乐”之意。

沁秋亭的看点是亭内奇趣的“曲水流觞”——亭后假山中老井的水流入小亭内蜿蜒的沟渠。

亭内彩绘有二十四孝、白蛇传等故事。

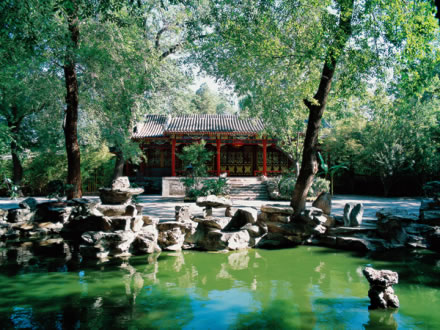

方塘水榭

恭王府花园西路的主要景观,由面积约200平方米的长方形池塘和水中央的湖心亭组成,山中凿泉引水,自池塘三个不同方位的石刻龙头流入池内。

【景区文化】

水文化

水是园林艺术中不可缺少的、极富魅力的一种园林要素。恭王府花园里的水,为王府花园增添了勃勃生机。

西路的方塘,面积约有2000平方米,是王府花园里最大的水域。有亭翼然立于湖心之中,雕梁画栋,满绘彩画,船型的木桥与岸边相接。粉色的荷花亭亭玉立,与大如华盖的翠绿的荷叶交相辉映。戏水的白鹅,时时跃出水面的金鱼,打破了水面的平静。此情此景,令人恍若置身于仙境之中。

中路的蝠池,形似蝙蝠,汪汪一碧。春天到来的时候,池子周边的榆树结满成串的“榆钱”,纷纷落入水中。这蝙蝠的“蝠”和榆树的“榆”合起来,就是“富裕”的谐音。“图必有意,意必吉祥”在造园中得到了灵活充分的运用。

中路的滴翠岩也是一处因水而存的景观。其位置在邀月台的前方,是一排错落有致的太湖石。在这些石头中间有一块圆形的太湖石,两边各有一条蜿蜒的龙。两个龙头下方各隐藏着一口水缸,缸身上密布着许多小孔。每逢夏秋两季,缸里蓄满了水,水顺着小孔往下渗,沿着太湖石的缝隙滴落到山下的方形水池里。在水的滋润下,山石的表层长满了绿藓青苔,故此名曰“滴翠岩”。

东路的流杯亭更是渊源有自,它是根据“曲水流觞”的典故而建的微型景观。“曲水流觞”之俗,相传很早就出现了。其大致方式是众人围坐在回环弯曲的水渠边,将特制的酒杯(多是质地很轻的漆器)置于上游,任其顺着曲折的流水缓缓漂浮,酒杯漂到谁的跟前,谁就取杯饮酒。文人除了饮酒,还得赋诗一首。历史上最有名的一次曲水流觞的聚会,当属东晋永和九年(353年)三月初三,大书法家王羲之与名士谢安、孙绰等四十余人在浙江山阴(今绍兴)兰亭的那次宴集,人们既要喝漂流到自己面前的那杯酒,还要当场作诗一首,如果作不出诗,就要罚酒三杯。所谓“又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水。列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。这些吟咏之作被编成《兰亭集》,由王羲之作序,被后人誉为“天下第一行书”。

想当年,王府主人与达官显贵、亲朋好友相聚的时候,大家围坐一起,饮酒作诗该是多么快意的事啊。观众站在东西方向看,渠道曲回弯转,像一个篆体的“水”字;而从南北方向看,又像一个“寿”字,所以这个亭子又叫“水寿亭”,取的是“寿如长流水”的意思。

福文化

恭王府建筑物的窗棂上、彩画上,展翅飞翔的蝙蝠的图案随处可见。别看蝙蝠模样不济,但因“蝠”与幸福的“福”谐音,而寓意福。在我国传统文化中,取谐音寄托美好希望者甚多,如鹿寓意“禄”、猴寓意“侯”等等。

恭王府府邸里更有一处重要殿堂名为“多福轩”。说起此建筑,还有一段小插曲呢。开始修复多福轩的时候,曾有专家认为,多福轩之所以得名,是因为室内墙上贴满了福字。但后来恭王府管理中心经过多方查寻,找到了辅仁大学1940年年刊上登载的多福轩照片(时为女院图书馆),发现多福轩殿堂正中有屏门,屏门上方和两侧有匾额、对联,墙上挂着十余块有“福寿”二字的大匾,而不是满屋贴“福”字。老照片为多福轩恢复原状陈列提供了可靠的依据。如今您徜徉在多福轩里,可以细细观赏不同皇帝在不同时间赐给恭王府的多块福寿大匾的神韵。

恭王府花园前后分别有形似蝙蝠的福池、蝠厅遥相呼应,中间密云洞里更有康熙大帝御笔亲题的福字碑。该福字被解析为多子、多才、多福、多寿、多田,可谓汇聚封建社会里的各种福气而有“天下第一福”的美誉。

【相关人物】

和珅

(1750年7月1日—1799年2月22日),姓钮祜禄氏,原名善保,字致斋,自号嘉乐堂、十笏园、绿野亭主人,满洲正红旗,清朝中期权臣、商人。和珅曾担任和兼任了清王朝中央政府的众多关键要职,封一等忠襄公,官拜文华殿大学士,其职务主要包括内阁首席大学士、领班军机大臣、吏部尚书、户部尚书、刑部尚书、理藩院尚书,还兼任内务府总管、翰林院掌院学士、《四库全书》正总裁官、领侍卫内大臣、步军统领等数十个重要职务。嘉庆四年(1799年),嘉庆帝即下旨将和珅革职下狱。和珅所聚敛的财富,约值八亿两至十一亿两白银,所拥有的黄金和白银加上其他古玩、珍宝,超过了清朝政府十五年财政收入的总和。乾隆帝死后十五天,嘉庆帝赐和珅自尽,和珅死时年仅四十九岁。

爱新觉罗·奕訢

(1833年1月11日-1898年5月29日),号乐道堂主人,清末政治家、洋务运动主要领导者,清朝十二家铁帽子王之一。道光帝第六子,咸丰帝异母弟,生母为孝静成皇后博尔济吉特氏,道光帝遗诏封“恭亲王”。咸丰年间,奕訢于咸丰三年(1853年)到咸丰五年(1855年)之间担任领班军机大臣。在第二次鸦片战争中,奕訢授命为全权钦差大臣,负责与英、法、俄谈判,并且签订了《北京条约》。咸丰十一年(1861年),咸丰帝驾崩,奕訢与两宫太后联合发动辛酉政变,成功夺取了政权,被授予议政王之衔。 |