|

【地区概况】

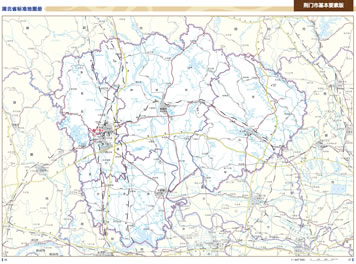

荆门市,为湖北省辖地级市,是长江中游城市群重要城市,鄂中区域性中心城市,素有“荆楚门户”之称。荆门位于湖北省中部,地处汉江中下游,北接襄阳市和随州市,西靠宜昌市,东临孝感市,南与荆州市、潜江市、天门市接壤,总面积1.24万平方千米。荆门市辖2个区、1个县,代管2个县级市。荆门市常住人口为255.00万人,户籍人口282.71万人。

荆门生态底色亮丽,拥有19个“国字号”森林公园、湿地公园和4A景区,是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市;所辖钟祥市是联合国认定的世界长寿之乡,京山市是“亚洲观鸟之乡”和湖北唯一的国家生态文明建设示范县;国家级大洪山风景区被誉为“最适宜人类生存的世外桃源”,沙洋油菜花海被盛赞为“中国最美油菜花海”;荆门的母亲湖——漳河水库为全国第八大人工湖,水质长期保持一类水质,连续多年发现生物进化“活化石”——桃花水母。

荆门市是长江经济带重要节点城市,具备“铁、水、公、空、管”五位一体的现代立体综合交通运输体系;境内有焦柳、长荆、荆沙、蒙华等铁路,呼南高铁与沿江高铁于此交汇;汉江荆门组合港,通江达海;沪蓉、二广、随岳、枣潜高速,纵横交织;境内主要风景名胜有明显陵、漳河风景区、玉珑温泉等。

【行政区划】

荆门市辖2个市辖区、1个县,代管2个县级市:

东宝区 面积1645平方公里,人口36.39万人,辖6个镇1个乡2个街办。

掇刀区 面积616平方公里,人口22.23万人,辖2个街道、2个镇。

沙洋县 面积2044.45平方公里,人口58.21万人,辖13个镇。

京山市 面积3520平方公里,人口61.6万人,辖14个乡镇和1个开发区。

钟祥市 面积4488平方公里,人口103.76万人,辖15个镇,1个乡,1个街道办事处。

【历史沿革】

夏商时期,天下分为九州,荆门属荆州之域。

公元前十二世纪,商王武丁后裔于汉江西岸(今沙洋县马良镇西)建立权国,为“古代第一县”;

西周时期,荆门地域分属权国、鄀国。

春秋战国时期,楚族势力渐大,楚人南移,约楚熊鄂至若敖时期,灭冉阝;楚武王时期,灭权,迁权于冉阝(即“那”)处;楚文王时期,定都郢(今江陵纪南城),现荆门成为郢都近郊,钟祥为郊郢,为楚国陪都。

秦昭王时,秦将白起拔郢(前278年),于楚郢都设南郡,领县十八,在今荆门南郊设当阳县,属南郡。

秦昭王时,秦将白起拔郢(前278年),于楚郢都设南郡,领县十八,在今荆门南郊设当阳县,属南郡。

西汉初期,在荆门北设编县。后元年间,在今荆门城区南郊置当阳县,仍属南郡。

东汉初年,复西汉旧制,县址仍在原处。

三国时期,属吴。

隋文帝开皇七年(587年),灭后梁,平州改玉州;开皇九年(589年),废玉州,复置当阳县,废永宁、武宁、章山、上黄四郡;开皇十一年(591年)废长林,并入长宁县;开皇十八年(598年),复改长宁为长林县,属南郡。

唐代初年,长林县属荆州,改当阳县为基州,复置章山县为属县。贞元二十一年(805年),拆长林县立荆门县,废当阳县入荆门县,属南郡江陵府,荆门县名由此始。唐末,又改荆门县为长林县。

北宋开宝五年(972年),复置当阳县,复置荆门军,领当阳、长林二县,属荆湖北路。熙宁六年(1073年),废军,划长林、当阳二县属江陵府;元佑三年(1088年),复荆门军,仍领县长林、当阳。

元至元十四年(1277年),升荆门军为荆门府,属河南行省;天历时期,降府为州,属荆湖北道宣慰司,仍领长林、当阳二县。

明洪武九年(1376年),降荆门州为荆门县,属荆州府,改长林县入荆门县;洪武十年(1377年),拆当阳县入荆门县;洪武十三年(1380年),升荆门县为荆门州,复置当阳县。明嘉靖十年(1531年),荆门州改属承天府(今钟祥县),领当阳县。

明洪武九年(1376年),降荆门州为荆门县,属荆州府,改长林县入荆门县;洪武十年(1377年),拆当阳县入荆门县;洪武十三年(1380年),升荆门县为荆门州,复置当阳县。明嘉靖十年(1531年),荆门州改属承天府(今钟祥县),领当阳县。

清代顺治三年(1646年),改承天府为安陆府(今钟祥县),荆门州仍领当阳县,属安陆府。清乾隆五十六年,(1791年),升荆门州为直隶州,属湖北布政使,领当阳、远安二县。

民国元年(1912年),降荆门直隶州为荆门县,属湖北省襄阳道。民国十六年(1927年)废道,荆门县属湖北省。

1949年2月4日,江汉军区部队解放荆门。

中华人民共和国成立以后,荆门设县,属湖北省荆州行政区专员公署;1960年,设立沙洋市与荆门县同属荆州行政区专员公署。

1961年,撤沙洋市,仍属荆门县。

1979年11月,将原荆门县划为荆门市和荆门县,属荆州地区行政公署。

1983年8月19日,国务院批准荆门市升为地级市。撤销荆门县,将荆门县的行政区域并入荆门市。

【地理环境】

位置境域

荆门市,位于湖北省中部,地处汉江中下游,北接襄阳市和随州市,西靠宜昌市,东临孝感市,南与荆州市、潜江市、天门市接壤,东西最大横距155千米,南北最大纵距131千米,总面积12339.43平方千米。

地形地貌

荆门市东、西、北三面高,中、南部低,呈向南敞开形,兼有低山坳谷区、丘岗冲沟区和平原湖区。东北部的钟祥、京山大部分地域地处大洪山南麓,地质特征为褶皱断块山地,主要由古生界、中生界碳酸盐岩、碎屑岩以及元古界变质岩构成,形成低山或丘陵。最高点为钟祥市客店镇的斋公岩,海拔1050米;西北部的东宝区地域是由大巴山东延至保康、南漳的荆山,海拔降至1000米以下,山文线由东西转为北西至东南,蜿延形成荆山余脉。主要由二叠三叠纪石灰岩组成,形成坳谷、冲沟分割起伏和缓的低山、丘陵或岗地。中、南部汉江两岸的钟祥市、京山市部分和沙洋县大部分地域,主要分布于新生代沉降盆地之中,由于江河冲积和湖泊淤积,形成平原湖区。最低点为沙洋县境内的长湖湖底和京山市永隆镇潘家湾河床,海拔27米。

气候特征

荆门市地处中纬度北亚热带季风气候带,区域内气候温和,雨量充沛,阳光充足,无霜期长,具有春季温湿、夏季炎热、秋季干凉、冬季寒冷的特征;年平均气温15.6~16.3℃,日照年均2000小时,湿度74%;年均降雨1000毫米左右,年均降水100~126天,年际变差3.05倍,年蒸发量800~1200毫米。

水文水系

荆门市地处汉江中下游,境内有汉江、漳河、长湖、府环河四大水系;境内最大河流汉江自北向南贯穿全境,境内河道曲长154千米,流域面积9362平方千米,占荆门市总面积的76%,两岸堤防总长361.3千米,其中遥堤39.5千米,干堤14.9千米,支堤13条261.4千米,围堤45.5千米。西为漳河水系,在荆门境内干流全长11.56千米,流域面积671.8平方千米,占荆门市总面积的5%。南为长湖水系,流域面积1998平方千米,占荆门市总面积的16%。东为府环河水系,流域面积372.2平方千米,占荆门市总面积的3%。

荆门市境内流域面积50平方千米以上河流共93条,湖泊46个。

【社会事业】

教育事业

荆门市共有各级各类学校674所,其中大学2所、中等职业教育学校12所、普通中学132所、小学186所、特殊教育学校4所、幼儿园338所。年末在校学生数352989人,年内毕业生数97230人。全市专任教师数24325人。

文化事业

荆门市共有公共图书馆6个,公共图书馆藏书量186万册,博物馆6个。年末全市广播综合人口覆盖率100%,电视综合人口覆盖率99.8%。

医疗卫生

荆门市共有卫生机构1967个,其中医院、卫生院107个,疾病预防控制中心6个。卫生机构人员数24831人,其中卫生技术人员20484人。在卫生技术人员中,执业(助理)医师7872人,注册护师、护士9812人。全市卫生机构床位数20311张,其中医院、卫生院床位数18410张。

【交通运输】

公路

荆门市公路里程达15899公里,其中,等级公路里程(包括一、二、三、四等)15635公里;农村公路14287公里。

铁路

荆门市主要有浩吉铁路、焦柳铁路、长荆铁路和荆沙铁路过境,主要火车站有荆门站、钟祥站、京山站,在建沪渝蓉沿江高铁武宜段设荆门西站、钟祥南站、京山南站。在建荆荆高铁设荆门西站、沙洋西站。在建呼南高铁襄荆段。荆门西站为沪渝蓉高铁、荆荆高铁、襄荆高铁3条高铁交汇的大型高铁枢纽站。

水路

荆门市临长江、踞汉江,南水北调中线的江汉运河贯穿境内。

航空

荆门市境内有通用机场荆门漳河机场一座。

【风景名胜】

明显陵

显陵又称明显陵,位于湖北省荆门市钟祥市城东北7.5千米的纯德山。明显陵占地面积达183.15公顷,其中陵寝部分占地52公顷,始建于明正德十四年(1519年),是国家AAAAA级旅游景区—明显陵文化旅游景区的核心区域,也是世界文化遗产——明清皇家陵寝的重要组成部分。

显陵是明世宗嘉靖皇帝的父亲恭睿献皇帝朱祐杬(明睿宗兴献王)、母亲慈孝献皇后(章圣皇太后)的合葬陵寝。显陵由兴献王墓改造而来,历时47年建成,是中国中南地区唯一的明代帝陵和最大的明代单体帝王陵。明显陵在明代帝陵规制中具有承上启下的作用,其“一陵两冢”的建制是中国历代帝陵中的特例。显陵是明朝中叶重大事件“大礼议”的产物,关联着明朝嘉靖初年的社会思想、信仰和一些政坛首脑人物的命运,具有相应的历史意义。

1988年1月13日,显陵被中华人民共和国国务院列为第三批全国重点文物保护单位。2000年11月30日,明显陵作为“明清皇家陵寝”的组成部分被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》。2024年2月6日,显陵所在的“明显陵文化旅游景区”被中华人民共和国文化和旅游部公布为国家AAAAA级旅游景区。

绿林山风景区

绿林山风景区是国家AAAA级旅游景区,位于京山市绿林镇,景区面积120平方公里。绿林山是中国历史上著名的第二次农民大起义“绿林起义”的发源地,也是东汉开国皇帝刘秀的发祥地,史称“光武中兴,兆于绿林”,距今已有2000年的历史。“绿林好汉”一词正是起源于此。景区先后获得“建国60周年最佳生态旅游景区”、“外国人最向往旅游目的地”、“湖北最美景区”等荣誉称号。

玉珑温泉

玉珑温泉位于京山市岭尚山河内,是合院式与古典园林秘林式相结合的温泉。玉珑温泉水来自“京山温泉地质公园”深层地下矿物质原汤水源,属国内罕见的中高温性含氟硫酸钙型弱放射性氡温泉,井口出水温度高达74度。景区建有“植物花卉养生”、“中药养身”、“自然式泡池”、“日式泡池”、“室内生态木桶浴”等多样汤池。

虎爪山国家森林公园

虎爪山国家森林公园位于湖北省京山市,距城区28.5千米,公园东西长16千米,南北极宽3.5千米,面积36平方千米,森林覆盖率90.3%,2008年,被国家林业局批准为国家森林公园。

公园集自然景观、人文景观、天象景观之精华,融奇花异木、珍禽异兽、洞溪瀑布、文物古迹于一体。园内峰峦起伏,山清水秀,既有气势宏大的人工林,又有野趣横生的天然林,为野生动植物的天然乐园。

公园内现有虎爪山、朱家冲、鲤鱼垱3大景区53处景点,形成万松林海、千亩杉竹、十里银杏、五岭栎林、三山红叶、柳门口瀑布的壮丽景观,为度假、休闲、避暑胜地。

2019年10月18日,入选“中国森林氧吧”。

茶花源风景区

茶花源风景区位于京山市新市街道水峡口村,风景区以茶花文化为主体,致力于经营茶花旅游、茶花文化交流、茶花养生三大板块;是一个集游园赏花、摄影写生、户外拓展、自然科考、生态养生、休闲度假、学术交流、会议会务的综合性生态旅游景区。园区引进300多种来自欧美地区和亚洲其他国家的世界知名茶花品种,数量已达55000棵。花色百余类,是国内单体面积最大,培育品系最多,盛花期最长的茶花繁衍、观赏基地。

王莽洞风景区

王莽洞景区地处京山市西南部,是太子山国家森林公园核心景区,3A级景区,总面积约8000亩,森林覆盖率达98%以上。开发有溶洞探险、石林探险、林中休闲、林下采摘等特色旅游产品,主要建设有王莽洞、石仓雨林、藏佛洞、蝴蝶镜潭、游步道、樱花园、灵芝园等景点。

漳河风景区

漳河风景区位于湖北省荆门市漳河新区,是国家AAAA级旅游景区。漳河风景区以闻名全国的漳河水库为依托,风景秀丽、水域宽阔、神韵独特,水质天然纯净,是“活化石”桃花水母的生息地,也是一个集水上运动、休闲度假、生态观光、文化体验为一体的世界知名、国内一流的水文化休闲度假旅游区。这里属于亚热带季风气候,四季分明,是真正的“清凉世界”,也是夏天避暑的好去处。

漳河四周群山连绵,林木繁茂,鸟语花香,生态环境绝佳,资源丰富,共有植物1786种,盛产茶叶、板栗、柑橘、木材、毛竹等,湖内淡水鱼有87种,被称为“漳河鱼”。在众多的物产中,最有名的是“漳河绿茶”、“漳河蜜桔”、“漳河虹鳟鱼”、“漳河金鳟鱼”、“漳河银鱼”、“漳河刁子鱼”等特产。虹鳟鱼原产于美国西海岸,集淡水鱼与海鲜于一体,是商品价值极高的珍贵鱼种,它味道鲜美,营养丰富。虹鳟鱼要求的水环境是低温和无污染的活水。漳河虹鳟鱼场是中南五省唯一一家利用水库30米下底排水进行人工养殖的生产基地。

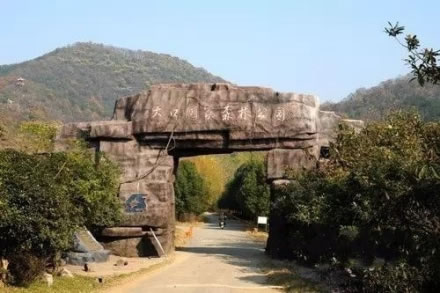

大口国家森林公园

湖北大口国家森林公园位于湖北省钟祥市,地处大洪山风景区南麓,距钟祥郢中城区30公里;东邻太子山,南接屈家岭,北连皂当线,西望汉水;总面积1590公顷,森林覆盖率超90%。

湖北大口省级森林公园始建于1992年,1995年7月经原国家林业部批准成立大口国家级森林公园。公园属亚热带季风气候,园内小气候独特,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛,年平均气温15.9℃,园区以低山地貌为主,平均海拔350米,主要植被为落叶阔叶林和针阔混交林。

湖北大口国家森林公园分为九级天溪景区、云台观景区、鹰子洞景区、柳门口景区4大景区,共17个景点;园区内有一些佛寺禅院、道观仙宫遗址。

纪山楚文化旅游区

纪山是东周楚国之名山,位于湖北省荆门市沙洋县最南端的纪山镇境内,南距三国名城荆州二十公里,过往交通十分方便。

纪山楚文化旅游区紧邻古城荆州,是楚文化的发祥地之一。纪山境内古墓众多,据考证,楚国第一王—楚庄王墓地在纪山境内,“中国第一古湿尸”和“郭店楚简”均出土于此。园区包括纪山寺旅游景区、楚王陵景区、白龙滩度假区、楚国城旅游景区、郭店楚简、战国女湿尸出土地和纪山田园风光景区。

美人谷

美人谷是国家4A级景区绿林山风景区的核心景点,位于湖北省京山市绿林镇东南1公里的万福河峡谷。它由锦珠帘瀑布,觅芳潭,沐浴潭、美人潭等景点连缀而成,被旅游专家称为“鄂中小九寨”。

美人谷由一系列的深潭、瀑布、奇石、幽洞组成,是一个以山水为主的峡谷型生态休闲游览区,特别是由数十个气势磅礴的瀑布组成的瀑布群,成为华中地区的奇观。

白云楼

白云楼位于湖北省荆门市中心城区。白云楼是为纪念道教著名人物——吕洞宾而修建的,其建筑风格独特,石雕工艺精湛,堪称我国古代建筑艺术的瑰宝。

白云楼省级文物保护单位。坐落在荆门城区青龙山西麓,东高西低,呈多级台阶状,占地面积近2万平方米,中轴线上依次排列着山门、卧云洞、斯台、白云楼、三皇殿、纯阳殿,南北两侧建配殿、招鹤亭、碑廊、钟鼓楼等建筑。

建筑物飞檐凌空,斗拱别致,石雕工艺精细,内涵丰富,是荆楚地区古建筑中不可多得的瑰宝。

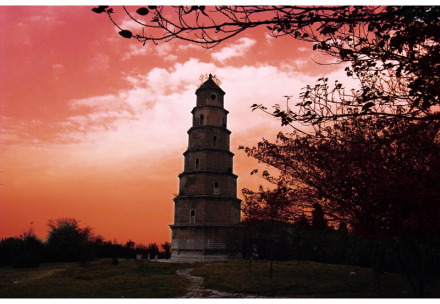

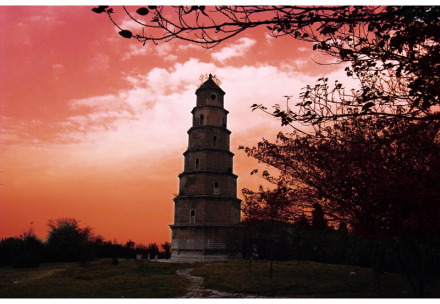

东宝塔

东宝塔是荆门今存的唯一一处具有千年历史的地面文物,建于隋开皇十三年(公元593年)。宝塔通高33.3米,底部周长30.6米,七层四面八角,隔面设窗,攒尖式塔顶。塔基座周长31.2米,高0.76米。基座之上都有石须弥座,须弥座八角各雕一尊托塔金刚。底层门楣有石刻“长林头角”四字,自底层有螺旋状青石阶梯上塔顶(海拔260米)。

千佛洞国家森林公园

千佛洞国家森林公园位于荆门市区中心,因境内有千佛禅寺和千佛洞而得名,以城市森林景观和人文资源特色著称,2005年经国家林业局批准建立,规划面积689.1公顷,由东宝山、将军山、大台山、何家山、庙山、罗汉山、青山等山体组成,主峰东宝山海拔高235.4米,面积6.89平方千米,森林蓄积6.8万立方米,森林覆盖率85.3%。

元佑宫

元佑宫位于湖北省钟祥市郢中街道东南隅、龙山脚下的镜月湖畔,系明嘉靖皇帝朱厚熜御敕所建的供皇帝返乡、皇室宗亲和州府官员朝奉显陵或举行其它重大祭祀活动的焚修祝厘之所。

元佑宫于明嘉靖十九年(1540年)启建,三十二年(1553年)建成,共历时13年,其形制结构与北京故宫类似,又与武当道观相仿,宫门券顶上镶嵌着嘉靖年间内阁首辅严嵩手书的“元佑宫门”四个盈尺大字。

元佑宫座北朝南,布局中轴对称,具有典型的中国传统建筑格局特点,总占地面积15000平方米。2006年5月,元佑宫作为世界文化遗产——明显陵的配套宗教建筑,被国务院列为全国重点文物保护单位,归入显陵。

【历史文化】

地名由来

荆山余脉南段有山“峰峦对峙,上开下合,厥状如门”,仿佛是荆山之门,被称为荆门山,荆门地名因荆门山而得名。

文物古迹

屈家岭遗址,位于湖北省荆门市,为以黑陶为主的文化遗存,是中国长江中游地区发现最早最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,其年代距今约5300-4600年,是“屈家岭文化”的发现地和命名地、长江中游史前稻作遗存的首次发现地。屈家岭遗址遗存的蛋壳彩陶与彩陶纺轮和陶塑的红陶小动物,为中国原始文化中所仅有,罕见于其他原始文化,农耕文化内涵极为丰富,对于研究中国原始人类聚落的起源与发展,研究中华文明的起源与发展都具有重要的意义;是中国首批100处大遗址保护项目、中国20世纪100项考古大发现之一。1988年,屈家岭遗址被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

非遗项目

荆门市共有1项国家级“非遗”,14项省级非遗,44项市级非遗,13名省级“非遗”代表性传承人,50名市级传承人。

国家级:夏氏丹药制作技艺

省级:梁山调、莫愁女传说、蟠龙菜制作技艺、京山田歌、京山民歌、夏氏炼丹术及其祖传秘方、熊门拳、孙桥婚俗、善歌锣鼓、沙洋十番锣鼓、汉江硪歌、东宝坐丧鼓

方言文化

荆门方言属西南官话,北经襄沙古道直达南阳,北方官话对荆门话有着深远的影响,南下沙市经水路到湖南又与湘方言有一定的联系,荆门话实际上是北方官话、西南官话、湘方言三大方言区过渡带上的次方言。

【地方特产】

蟠龙菜

蟠龙菜选用精瘦肉、肥膘肉、精鱼肉,调以鸡蛋、葱白、生姜、豆粉、食盐、味精等配制而成,色泽洁白,滑爽,吃肉不见肉,吃鱼不见鱼。

米茶

米茶的作法是将大米放在锅里炒至大半发黄带焦时起锅,用清水淘洗滤出水份,再放入锅里加清水旺火煮沸至大米开花,起锅自然冷却即成。米茶水色淡黄,略温而不苦。

葛粉

葛粉主要产自钟祥市,富含丰富的钙、铁、锌、铜等微量元素,以及20多种氨基酸和中药有效成份葛根素、葛根黄酮等。可用其制作葛粉汤、羹、饼、包、饺、面条、粉丝等制品。

京山桥米

京山桥米,京山市特产,中国国家地理标志产品,不仅是湖北省首个食品类中国名牌,还是首个中国驰名商标。因原产于京山市孙桥镇而得名,其颗粒细长、晶莹剔透,在明嘉靖年间被御定为“贡米”。

京山乌龟

京山市是“中国生态龟鳖第一市”,京山乌龟为全国农产品地理标志,钙含量31~53mg/kg,水分含量≤80%、蛋白质含量15.3%~20.1%、氨基酸含量10.5%~21.6%、脂肪含量1%~1.5%。肉质鲜香,汤汁醇厚,柔韧绵长。现已建成全国唯一国家级乌龟原种场和唯一获得有机产品认证证书的乌龟生产基地。

京山白花菜

京山白花菜为全国农产品地理标志,是湖北珍稀名产蔬菜作物之一。早在2000多年前即为贵族宴宾珍肴,唐太宗李世民品尝后赞其质优、味美,并将它定为每年的贡品。2011年被评为湖北十大名菜,授予金奖产品称号。制品口感脆爽,回味无穷,富含多种维生素、氨基酸、碳水化合物以及人体所需的钙、锌、铁、镁等微量元素。

纪山龙米

纪山龙米产于沙洋县纪山镇纪山村附近。米中富含蛋白质、脂肪、纤维素和其它微量元素。1998年获得中国国际第四届食品博览会“中国市场名牌产品”称号,1999年被中国绿色食品发展中心检测鉴定为纯天然优质绿色食品。

长湖鱼糕

长湖鱼糕以长湖白鱼为主料,掺合淀粉、蛋清、生姜等佐料等,摊成餠形,放进蒸笼,大火蒸制而成。 |

秦昭王时,秦将白起拔郢(前278年),于楚郢都设南郡,领县十八,在今荆门南郊设当阳县,属南郡。

秦昭王时,秦将白起拔郢(前278年),于楚郢都设南郡,领县十八,在今荆门南郊设当阳县,属南郡。 明洪武九年(1376年),降荆门州为荆门县,属荆州府,改长林县入荆门县;洪武十年(1377年),拆当阳县入荆门县;洪武十三年(1380年),升荆门县为荆门州,复置当阳县。明嘉靖十年(1531年),荆门州改属承天府(今钟祥县),领当阳县。

明洪武九年(1376年),降荆门州为荆门县,属荆州府,改长林县入荆门县;洪武十年(1377年),拆当阳县入荆门县;洪武十三年(1380年),升荆门县为荆门州,复置当阳县。明嘉靖十年(1531年),荆门州改属承天府(今钟祥县),领当阳县。