丰都鬼城,旧名酆都鬼城,古为“巴子别都”,东汉和帝永元二年置县,已有近2000年的历史,位于重庆市下游丰都县的长江北岸,与丰都新县城隔江相望,面积0.45平方千米。 丰都鬼城,旧名酆都鬼城,古为“巴子别都”,东汉和帝永元二年置县,已有近2000年的历史,位于重庆市下游丰都县的长江北岸,与丰都新县城隔江相望,面积0.45平方千米。

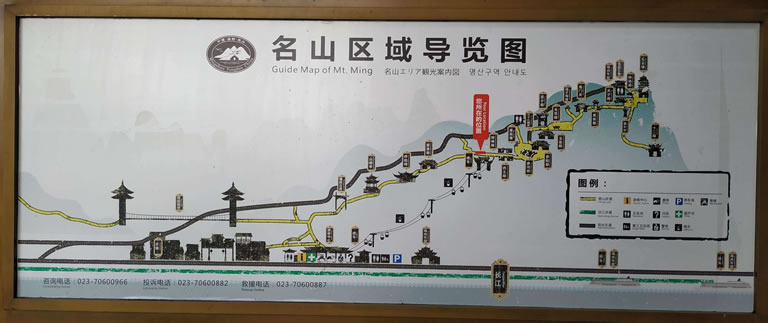

丰都鬼城名山包括丰都名山、鬼国神宫、双桂山。山上古刹众多,庙宇达27座。后人造鬼国神宫,是动态人造景观,宫内利用现代声、光、动、电、塑、激光等手段将丰都“鬼城”的近200个“鬼”故事活灵活现地展示出来。双桂山与名山相望,主要景点有鹿鸣寺、苏公祠、恩来亭、孔庙等。

“鬼城”古建筑的结构有抬梁式、穿斗式等,建筑材料使用了砖、瓦、木、石、竹等,屋顶形式使用了歇山式顶、悬山式顶、硬山式顶、攒尖式顶以及多种形式组合。

【主要景点】

鬼城名山牌坊

鬼城名山牌坊是进入鬼城游览的大门。它以博大精深的鬼城文化、精美怪异的雕塑、神奇美丽的传说知名。牌坊上有“天下名山”四个大字,丰都鬼城就在这座山上。名山在北宋以前本名为平都山,因北宋大文豪苏轼来登山时写下“平都天下古名山”的诗句而改为名山。

牌坊上最抢眼的就是“鬼城”二字了。鬼城的来历有几个版本,最流行也较为可靠的是“二仙传说”。西汉刘向所著的《列仙传》记载,西汉的王远,字方平,东海人,曾任中散大夫,后弃官隐去,避地平都山(就是名山),入山修道,后修炼成仙升天而去。晋代葛洪著《神仙传》记载,东汉阴长生,是东汉和帝刘肇阴皇后的曾祖父。他一心求仙学道,于东汉建光元年在平都山白日羽化升天。到了宋代,阴长生、王方平的名字被人们简化连读为“阴王”,即“阴间之王”。于是以讹传讹,名山就逐渐修起了鬼国的各种建筑,形成了现在的鬼城。民国《酆都县志》记载:“唐曰仙都,宋改景德,亦称白鹤观。按季唐主老聘,俗多好道,沿及宋季,道书误将阴、王连读,遂为地狱之说,谓阴司在酆。且引李白诗‘下笑世上士,沉魂北罗酆’二语证之。于是,皆信酆都为鬼国。”鬼城牌坊大门两旁就是书写的李白诗句“下笑世上士,沉魂北罗酆”。意思就是说,可笑世间人,百年之后其灵魂都要到丰都鬼城报到。关于阴、王二仙的传说,名山山顶上现在还保存有二仙楼,楼内供奉着阴长生、王方平的塑像。

哼哈祠

哼哈祠里面有两位神将。鼓着鼻子的是哼将郑伦,张着大口的是哈将陈奇,俗称“哼哈二将”,是《封神演义》中的人物。哼将郑伦,本来是商纣王手下的督粮官,拜度厄真人为师。度厄真人传他窍中二气,与敌人作战时,鼻子一哼,响如洪钟,同时鼻子喷出两道白气,靠吸人魂魄而取胜。哈将陈奇张嘴一哈,黄气喷出,见者魂魄自散。姜子牙归国封神以后,封郑伦,陈奇“镇守西释山门,宣布教化,保护法宝,为哼哈二将之神”。于是,哼哈二将成为护法神,是佛寺山门中的两位金刚。

山晓亭

山晓亭是供香客、游客上山休息的地方。它之所以叫“山晓亭”,是因为丰都有八景,其中一景为“平都山晓”。平都山的早晨,薄雾萦绕,古木苍翠,庙宇之屋顶,翘角在绿树丛中时隐时现,恍如人间仙境。

报恩殿

报恩殿里供奉的是地藏王目连。目连是佛祖释迦牟尼的十大弟子之一,称“神通第一”“孝行第一”。地藏菩萨的“地藏”二字,取之于《地藏十轮经》的“安忍不动犹如大地,静虑深密犹如秘藏”。前句取一“地”字,后句取—“藏”字。“地”指大地,“藏”指储藏,是说他如同大地一样含藏着无数善根种子。地藏菩萨与文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨合称为佛教四大菩萨。文殊称为“大智”,普贤称为“大行”,观音称为“大悲”,而地藏称为“大愿”。地藏菩萨的“大愿”按照佛教的说法,地藏菩萨受释迦牟尼托付,在释迦牟尼寂灭后而未来佛弥勒下世前担当起教化六道众生的重任。地藏受此重托,在佛祖前立下誓愿,要度尽六道众生,拯救众苦,直到地狱撤空,再没有任何一个“罪鬼”受苦,自己才成佛。按佛教的说法,六道轮回永无休止,所以地藏菩萨只能在地狱中无怨无悔地做着永无止境的教化工作。

这座殿叫作“报恩殿”是源于“目连救母”的故事。目连的母亲青提因为不敬佛门,被打入地狱受苦,成为饿鬼。目连为了救度母亲,使其解脱,报母亲哺乳之恩,于是受释迦牟尼指点,在七月十五日地藏王出生这一天设盂兰盆会,历尽艰辛,才将自己的母亲救度出来。“目连救母”的故事广为流传,所以这个殿叫“报恩殿”。

药王殿

中国的药王殿遍布各地,但供奉的药王并不一致,有的供奉的是古代的伏羲,神农、黄帝;有的供奉的是历史上的名医,如扁鹊,华佗,张仲景,孙思邈等。

名山药王殿供奉的药王是历史上的两位名医:孙思邈和邳彤。孙思邈,号真人,唐代名医,京兆华原(今陕西耀州区)人,著有《千金要方》《千金翼方》等医学名著,后世追封他为医圣,药王菩萨。邳彤,河北安国市人,他是东汉开国功臣,曾追随刘秀在平定王莽篡政的战争中立下战功,被任命为曲阳太守。他不但精通医学和药理,而且倡导扶持民间医药行业。从此,安国就有了种药、制药、重视医疗的传统,成为我国后来的“药都”。到了宋朝,宋徽宗加封邳彤为“灵公”,并下诏建庙祭祀。于是,邳彤逐渐被加封,直至“药王”。

财神殿

各位朋友,这是财神殿,里面供奉的是两位财神,一位是文财神比干、一位是武财神赵公明。中国的人多,财神也多。文财神有商朝的比干,战国时的范蠡;武财神有道教中的赵公明、三国时的关羽。另外,还有五路财神,即赵公元帅赵公明,招宝天尊萧升,纳珍天尊曹宝.招财使者陈九公,利市仙官姚少司。

名山供奉的这两位财神是中国名气最大的两位财神:文财神比干、武财神赵公明。文财神比干是《封神演义》中的人物,是商纣王的叔父,忠耿正直。他见苏妲己迷惑纣王.扰乱朝纲,纣王荒淫失政﹑暴虐无道,就常常直言劝谏。苏妲己见比干阻碍她扰乱朝纲,就加害比干,谎称比干有玲珑七窍之心。在纣王的逼迫之下,比干当场开膛取心。因为他没了心,办事公道,所以深受人们爱戴,被奉为文财神。

武财神是赵公明。他姓赵名朗,字公明,手下有招宝,纳珍、招财、利市四神,专司“迎祥纳福,追逃捕亡”。在《三教搜神大全》一书中,说赵公明“买卖求财,公能使之宜利和合。但有公平之事,可以对神祷,无不如意”。从此,赵公明司财,使人致富深入人心,是民间广为信仰的财神。

奈何桥

奈何桥原是寥阳殿的附属建筑,建于明代,后被附会成奈何桥,奈何桥下的水池被称作“血河池”。“奈何”二字系梵文的音译,意即“地狱”,传说是阳间通往阴曹地府之桥,桥长7.2米、宽2.5米。《西游记》中对奈何桥有生动的描写,称奈何桥桥长数里,宽只三尺,高有百丈,深有千重,桥上无扶手栏杆,桥下血河波浪翻滚,阴气逼人寒透骨,腥风扑鼻味钻心。诗曰:“时闻鬼哭与神嚎,血水浑波万丈高。无数牛头并马面,狰狞把守奈何桥。”奈何桥不仅是通往阴曹地府的通道,也是检验人在世时是善是恶的关口。“百年"之后,善人过奈何桥能顺利通过,恶人过奈何桥就会被守桥鬼卒用利刀尖叉打落到血河池中,再被铜蛇铁狗撕咬吞食。奈何桥两边还各有一座石桥,左为金桥,右为银桥。在世为官清廉、德行高尚的人有神佛接引,能顺利通过金桥飞升成仙;在世行善积德的人有白无常迎接,能顺利通过银桥,再经阴天子发落转世投胎到富贵人家。

寥阳殿

寥阳殿,建于明朝永乐年间,是明朝蜀献王朱椿的香火殿,明末被焚毁,清初重建。

星辰礅

星辰礅由上下两部分组成,上面的铁暾叫“心神铁”,是个半球形,重182.5千克;下面底座叫“铁灵根”。传说是唐代尉迟敬德在名山监修寺庙,为练腕力而铸的,据说能将星辰破上部分旋摞上去,使之立于中心凸起部位之上,就可以治心病。治心病并非治心脏病,而是那种心中有忧、焦虑成疾的心病。

三十三重天

丰都鬼城有一坡石梯,共有三十三级。这三十三级石梯,它代表三十三重天。登上了这三十三级石梯就到了玉皇殿。古人认为天很高,有很多重,有说九重天的,有说三十六重天的,也有说九十九重天的,而这里的三十三重天是根据《子不语》记载而来的。每一层石梯代表一重天,都有名称。据说,要想在仕途上,生意场上顺利,只要一口气从这三十三级石梯跑上去,就能一步登天。

玉皇殿

登上三十三重天,是玉皇大帝住的地方——玉皇殿。玉皇殿古名“凌霄宫”,清康熙四年(1665年)重修,名为“玉皇观”,清康熙末年更名“玉皇殿”至今。

百子殿

百子殿是以前香客们求菩萨送子和保佑孩子成长的地方,里面供奉着观音﹑普贤、文殊三大菩萨,还有送子娘娘和催生娘娘。

天子殿

天子殿座西向东,最早修建于西晋,已有1600多年历史,现存的天子殿是清康熙三年(1663年)重修的,已有三百多年历史。全殿占地2431平方米,由牌坊、山门、殿堂三部分组成,对称地排列在一条中轴线上。牌坊为木石结构的三重檐坊,高约10公尺,山门为重檐歇山式屋顶,两边的钟鼓楼均为四角攒尖顶,殿堂为砖木结构,硬山式屋顶,穿逗式梁架。该殿系鬼城的核心部分,也是名山上建筑年代最久,面积、规模最大,保存最完整的一座庙宇。

鬼门关

传说鬼门关是进入鬼国的必经关卡。无论是谁来到这里都必须接受检查,看看是否持有鬼国通行证一一路引。这是人死后到鬼国报到的依据。路引长3尺,宽2尺,是用黄色的软纸印做的,上书“为丰都天予阎罗大帝发给路引和普天下人必备此引,方能到地府转世升天”。路引上面盖有“阴司城隍、丰都县府”三个印章。凡是人死后入殓或火化时烧掉它,就会随灵魂来到地府,所到之处才能畅通无阻。

古碑

唐碑十道:《修仙都观记碑》《修斋记碑》《天尊石像记碑》《老君石像记碑》《感应碑》《张大理诗碑》《石函记碑》《阴真人影堂记碑》《二真君碑》以及《二仙公碑》。上述唐碑因天长日久,碑文字迹已模糊不清。明碑二道:一是“登凌虚阁诗碑”。为明隆庆六年(1572年)监察御史安判曹登二仙楼所赋,明万历初刊立。其诗云:“我登凌虚俯太空,鸿荒宇宙此蒙蒙。湾环江水明如镜,起伏山峰列似丛。日月两丸手可摘,乾坤万里目能通。飘然我欲翔千仞,结屋层霄傍紫宫。”二是“酆陵八景诗碑”。为明正德十三年(1518年)巡按御史卢雍撰题,因年代久远,仅“平都仙迹”“曲池花流”“白鹿鸣秋”等少许残缺诗题依稀可见。

清碑三道:“重建平都山二仙楼记”,为清道光十年(1830年)文林郎、丰都知县黄初撰文;“五云洞碑”,于清同治五年(1866年)冬立,碑文为丰都即选训导傅世华撰;“平都星辰礅碑”,为清光绪四年(1879年)道人撰文。

民国碑一道:劝诫碑,为民国十六年(1927年)蓬溪县长孙治国立、铜梁县长吴载易书。

【历史文化】

名称来历

相传汉代有阴长生、王方平两人曾先后在此修道成仙,白日飞升。至唐代,因有人误将“阴”“王”两姓联缀为“阴王”,于是名山就逐步被传说误会为“阴王”(阴间之王)所居之地,即演变成“阴曹地府”的鬼都。并在其后的岁月中,陆续建起了许多与“阴曹地府”相关的寺庙殿宇。

“鬼城”的得名除了离奇的传说外,与隋朝改为“豐(fēng)都”,和道教地狱的“酆都”发音相同也不无关系。历经近两千年的将错就错,一座充满了魔幻色彩的丰都鬼城,有血有肉的成长起来。

宗教文化

据东汉《列仙传》和晋代《神仙传》记载,两汉时期阴长生、王方平在丰都名山修炼成仙,以及道教的北阴大帝、佛教的“阎罗王”和鬼帝之说,诠释了“丰都名山鬼城”之传说。唐代诗人李白“下笑世上士,沉魂北丰都”的诗句,更让丰都名山成就了“天下名山,世界鬼城”之品牌。

名山的道教最早起源于东汉初的平都山“二仙”神话。相传东汉和帝刘肇皇后的曾祖父阴长生,厌恶官场功名,跟马明生学道炼丹,于汉延光元年(122年)在丰都平都山白日升天。汉朝廷里另外一个学识渊博、精通天文图谶的王方平,受老庄道学影响,弃官学仙,皇帝几次召见不去。后来,他到平都山修道,于汉末魏青龙初年,山顶裂地出五色祥云,遂捧足仙去。建安二年(197年),张衡在名山设“天师治”,成为道教在全国二十四治之一。由于“二仙”的传说和道教“天师治”的设立,名山道教兴盛起来。自晋至隋、唐代,名山相继建了道教观宇。唐太和四年(830年),左仆射段文昌捐一月秩俸修葺了仙都观。唐武宗时(842—846年),朝廷禁佛尊道,名山道教得到进一步发展。至明末清初,名山殿宇除凌虚阁外,悉毁于兵火。乾隆十七年(1752年),名山道教进入没落期。之后,山上的一些道教宫观逐渐改为佛教殿宇,相继被僧尼占据。如道教的玉皇观被改名玉皇殿,并由山顶迁建于山腰。

明代以前,名山佛教处于初期阶段。明洪武二十四年(1391年),朱元璋对佛教作了限制,令各府州县只许保留大寺一座,僧众集中居住,并限僧众为府寺40名、州寺30名,县寺不得超过20名。名山当时保留下来的只有天子殿和东岳庙,山僧集中于此二殿(庙)。明末清初,朝廷放宽对佛教的限制,名山佛教乃得以发展。至清康熙十一年(1672年),名山佛教已发展到相当程度。迄民国年间,佛教在名山占据绝对优势,山上佛殿增多,佛事活动频繁,主要集中在每年的香会、庙会期间。据丰都县政府民国三十年(1941年)调查,名山有佛教殿宇19座,僧人60名,尼姑4名。1949年12月丰都解放后,名山僧尼纷纷还俗返家。

鬼城文化

作为中国鬼(神)文化最典型、最集中、最具特色的历史性载体,丰都鬼城从其形成到完善过程中形成的相关的雕塑、建筑、文学、绘画、音乐、舞蹈、民间传说故事和祭祀鬼神的民风民俗等,构成了其独具特色的鬼城文化:

从文化内涵上,丰都鬼城文化是以鬼文化为核心形态,以儒、释、道思想和地方原始宗教观念融合的民间信仰文化为根本内涵,并包括丰都鬼城起源、演变、活动、功能等历史文化和民俗文化的综合性、系统性地域文化。

从文化层次上,丰都鬼城文化是以鬼城空间和物质形态为有形载体,以文学书写、民间故事、历史传说等为无形传承,以禁忌、庙会、香会等为行为继承,以“扬善惩恶”为核心价值取向的中国独特的生死文化和民间信仰文化。

从文化体系上,受中国鬼神信仰特征、丰都鬼城文化自身发展演变历史和后人刻意附会的影响,丰都鬼城文化在鬼文化基础上,拓展形成了以天堂山为整体性空间依托,以二仙楼、麻姑洞、玉皇大帝等建筑或雕塑为物质载体,以“阴王”、麻姑等人的传说故事为附会的仙文化和神文化内容。

形成原因

一是道教之说。在东汉末年,张道陵创立“五斗米”教,吸收了不少巫术,成为后来的“鬼教”。公元198年,他的孙子张鲁在丰都设立道教“平都治”,这里遂成为了道教的传教中心。后来,道教又称其“罗丰山”,说它是北阴大帝治理的鬼都,这位北阴大帝是道教的第七级中心神,专管地狱。在北魏地理学家郦道元的《水经注》中,称丰都居道教七十二福地的第四十五位。

二是鬼帝(土伯)之说:当人类社会还处在上古时代的时候,由于科学不发达,在遇到一些大自然现象的时候无法做出正确的解释,认为这一切是由鬼神在主宰。东周时,丰都曾为巴子别都,随着政治、经济、文化、思想、习俗相互渗透,于是产生了一个共同信仰的宗教神——土伯,这就是第一代鬼帝。这位鬼帝就住在幽都,丰都还留有“幽都”遗迹。

三是佛教“阎罗王”之说。“阎罗王”本是梵文的音译,原为古印度神话里管理阴间之王。佛教沿用此说法,称为管理地狱的魔王。传说他手下有十八判官,分管十八地狱。据《一切经音义》称,“阎罗王”即“平等王”,他能平等治罪。

四是阴、王成仙之说,这是丰都最广为流传的说法。早在公元270年左右,晋人葛洪在其《神仙传》中就有关阴、王成仙的说法。传说在汉朝时候,有两位方士,一位叫阴长生,是刘肇皇后的曾祖父;一位叫王方平,官至朝中散大夫。他们因不满社会现状,双双先后来丰都修炼,于魏青龙初年,成仙而去。后来到了唐朝,他们二人被人讹传成了“阴王”,即阴间之王。

加上后来历代统治阶级的不断刻意渲染,历代文人、官吏通过小说、诗词、游记和碑文的描述,如《西游记》《聊斋志异》《说岳全传》《西洋记》等等。因此一个比较全面的鬼城就在丰都形成了。它从虚幻到实物,经历了两千多年的历史,将佛教、道教、儒家学说以及中国鬼文化有机结合起来;将民间神话传说想象与现实结合起来;将建筑、雕塑、绘画等多种艺术形式结合起来,才形成天下闻名的“鬼城文化”。

活动建设

鬼城庙会源远流长,积淀深厚,是丰都民间的传统文化节。旧时,每至庙宇主神的诞辰,都要举行庙会。丰都鬼城寺庙林立,庙会众多。在这些庙会中,尤以阎罗天子和天子娘娘卢瑛结婚纪念日的庙会最为热闹。庙会定在每年的农历三月初三,各地香客蜂拥而至。庙会期间,各种民间游乐活动数不胜数,八方商家云集于此。

【价值意义】

现实价值

丰都“鬼城”从神话传说到陆续用实物建造,已有2000余年的历史。在漫长的历史进程中,将佛教、道教、儒教学说以及中国的神鬼文化有机结合起来,将巴渝文化、中原文化和域外文化有机结合起来,将民间神话传说、想象与现实生活有机结合起来,将建筑、雕塑、绘画等多种艺术形式有机结合起来,形成了独树一帜的鬼城文化,成为博大精深的民俗文化的典型代表,其现实价值不可低估。

具有教化功能:“鬼城”描绘的是机构完整、职能齐全的一个阴间国度,鬼城文化对人死后灵魂到阴间的过程,是一个完整的体系,令人信服。人死后善人由白无常迎接,恶人由黑无常捉拿。过阴阳界,走黄泉路,入鬼门关,过奈何桥,登望乡台,最后望别阳间,然后由判官根据查察司提供的材料进行判决。“鬼城”设立的阴间机构都在惩罚那些十恶不赦分子,使冤屈得到昭雪,正义得到伸张。鬼城文化是以鬼喻事,以鬼说人,教化众生,弃恶从善,具有教化从善的本意。从其楹联内容就可显而易见。

推动经济发展:当地商家伴随“鬼城”的传说,打造了鬼脸谱、镇邪伞、邪宝伞、孟婆迷魂茶、仙家豆腐乳、鬼城麻辣鸡块等众多特产,带来了良好经济效益。特别是延续了鬼城庙会,更是推动了经济发展。 [11]

提升丰都知名度:“鬼城”蜚声中外,善男信女如醉如痴,游人骚客心驰神往。苏轼、陆游、丰子恺等各代鸿儒,段文昌、王士祯、冯玉祥等历朝显宦,莫不纷至沓来,或游览题咏,或问佛求神。新中国成立以后,“鬼城”成为中外游人乐往的旅游胜地。

文化价值

“鬼城”汇集了自唐代以来的各类建筑、雕塑、绘画作品,集中表现了丰富的东方鬼神文化,将神话传说中的阴曹地府、十八层地狱通过民族建筑的形式展现在人们面前,具有很高的历史文化价值。

【交通路线】

水路

重庆朝天门码头到丰都码头轮船,六个小时到达丰都,停靠丰都老县城,下船即是景区。

汽车

重庆四公里综合换乘枢纽车站每一个小时有发往丰都的班车,两小时到达丰都,下车为丰都新县城,转乘市内交通109路到景区。

动车

重庆北站 乘坐动车到丰都站,一小时左右到达丰都,转乘县内的公交车,到斜南溪公交车站转乘109到达名山风景区。

自驾

重庆主城内环蟠龙立交转G50S(渝涪沿江高速)→丰都新县城 |

丰都鬼城,旧名酆都鬼城,古为“巴子别都”,东汉和帝永元二年置县,已有近2000年的历史,位于重庆市下游丰都县的长江北岸,与丰都新县城隔江相望,面积0.45平方千米。

丰都鬼城,旧名酆都鬼城,古为“巴子别都”,东汉和帝永元二年置县,已有近2000年的历史,位于重庆市下游丰都县的长江北岸,与丰都新县城隔江相望,面积0.45平方千米。